赤い髪のストーカー

葛城麻弥(かつらぎまや)の生家は古風な家柄だが、だからと言って特別裕福でもなく、父親はモラハラ気質の人間だった。

父親は大抵において外面は良く、他人に気を使う分、家に帰ると不満を溜めて愚痴を言い続ける。

自分の子供の事を他人に自慢するのを恥ずかしい事だと思い込んでいて、その為客人の前で麻弥に厳しい態度を取り、叱責することも多かった。

母親は厳格で口うるさい父親の機嫌を損ねるのを嫌い、麻弥に「お父さんの嫌がる事はしない様に」とよく言い含めていた。

唯一ましな点は父親が直接麻弥に手をかける所が無かった所だろうか。その代り毎日毎日つまらない愚痴が日常に纏わりついて麻弥の心を蝕んでいった。

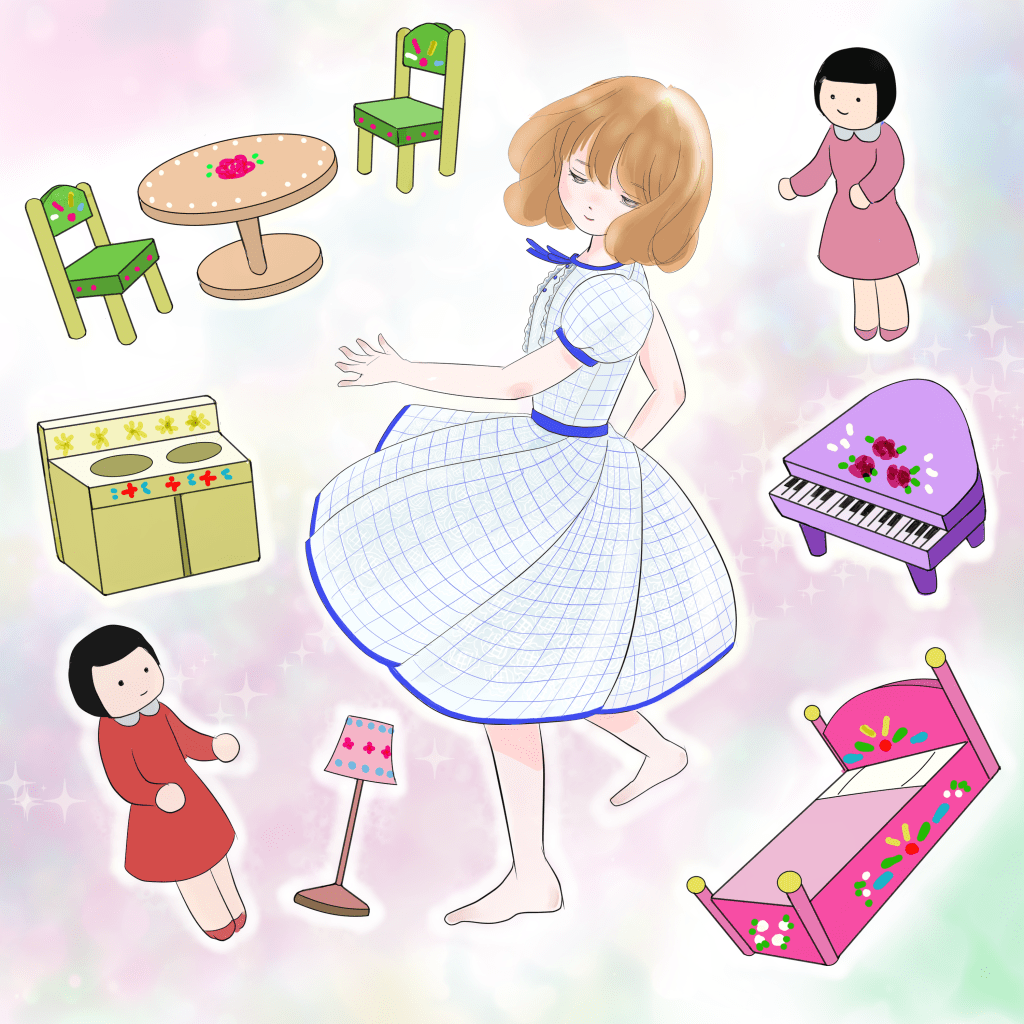

ある日麻弥が幼稚園から帰るとそれはそれは可愛らしいワンピースと外国製だと一目でわかる可愛らしい木の人形と家具のセットが机の目につく所に置いてあった。麻弥はワンピースをそっと手に取り身体に当てて鏡に映してみた。ニコッと笑ってみるとおそらくどんな子供が着ても上品でお金持ちの家の子の様に見えるだろう。その後綺麗な箱の中の木のおもちゃを覗いてみた。触ったら叱られるのか分からないが可愛いお人形が2個、小さなピアノ、ベッド、スタンド、クローゼット、テーブル、椅子が2つ、キッチンセットが一つ。

麻弥はお人形にあやかちゃんとまきちゃんという幼稚園のクラスで人気者の子供の名前を付けた。地味で大人しい麻弥にとって生まれた時から明るくて派手な立ち居振る舞いができるあやかとまきは羨ましい存在だった。

麻弥があやかちゃんに手を伸ばそうとした時「帰ったのか?」と父親の声がした。麻弥はビクッとして手が痙攣したかの様になり、急いで手を後ろに隠した。

父親は母親に向かって、この人形と服は出張でドイツに行った上司がくれたものだと言う。

麻弥はドイツという言葉を初めて聞いたが、何となく国の名前なのかと言う事はわかった、なのでこの言葉にはそれ以降も憧れを抱く事になる。

父親は慎重にワンピースを袋から取り出し、丁寧にタグを外してタンスの上に置いた。母親に「着せてみろ」と言ってそっとワンピースを渡した。

母親は丁寧に麻弥に洋服を着せると「可愛いわね」と言った。

ドイツ製のワンピースは白と青のチェックで半袖はパフスリーブになっており、胸にはレースと青いリボンが付いていた。スカート部分はウエストから膝までの長さで中にクリノリン(針金)が施されていてお姫様のようにふんわりと広がっている。

地味な顔立ちで自分があまり可愛いと思っていなかった麻弥だったが、この時は絵本のお姫様のような気持ちを味わえた。

だが何故か父親はその服をすぐに着替えさせるように母親に言った。

「汚れるといけないから着替えましょうね」と母親に言われ、麻弥は人形のように大人しくワンピースから普段着に着せ替えられた。

次に儀式のようにお人形に触っても良いと言われたが父親はまた箱に傷が付かない様にそっと開け、人形が留めてある黒いゴムを慎重に外した。

遊んでも良いと言ったものの、汚さないように麻耶の横で見張っていた。

幼稚園では麻弥はあの洋服と人形セットが気になり、帰ってすぐに手に取って遊んだが、母親も人形が汚れないように慎重に遊ばせていた。麻弥はワンピースを手に取り着ても良いかと母親にアイコンタクトを送ったが「またお出かけの時にね」と言われる。人形は汚さずに気をつけて遊ぶ高級品だとか、ワンピースもまた然りだと子供ながらに自分を納得させて次の機会が来るのを待った。

しかしその機会は無かった。

10日程経った月曜日、麻弥が幼稚園から戻り、部屋に入るといつもの所に人形も洋服も無くなっていた。

麻弥は部屋から、家の端々へと順に探したが見つからず、母親に潤んだ瞳で訴えた。母親は麻弥に「あれはね、お父さんの会社の偉い人が返してって言って来たの」とだけ伝えた。麻弥が部屋で泣いているといつものように帰宅した父親の愚痴が始まる「あいつの娘が色が嫌だと俺に渡してきたくせに、娘の気が変わったから返せと言ってきやがった」こう言うと嫌そうに聞こえるが実際には平身低頭。急いで元の状態に戻して渡したのだ。いつでも自分が気に入られたい誰かの為に「お嬢さんに」と言って渡せるようにしていたくせに。

一旦麻弥の物だった、しかし今は他人のものだ。麻耶にはどうすることも出来ない。

他の家の子供なら父親に文句を言って泣き喚いたり、母親が父親を叱責したりしたのだろうが、麻弥の家にはそんな出来事は無かった。

このことは麻弥の心にシミのように小さな黒い色を付けた。

麻弥は成長するにつれ、徐々に自分というものを見失いつつあり、父親の言いなり人形の様になっていた。しかしまだ自分を大切に思う気持ちも無いわけでは無かった。

麻弥がある日小学校の子供達が読む雑誌のお菓子特集の中のクッキーのレシピを見て家にあった材料でお菓子を焼いた時、母親がとても褒めて美味しいと言ってくれた時の事が後を引いて記憶に残った。それは幼少期の麻弥にとって数少ない成功体験で、後々唯一自信の持てる特技になっていった。

中学になると家庭科クラブに入り、料理やお菓子作りをするのが楽しく皆に混じって作っては出来上がりが良いのを心の中では嬉しく思っていた。

高校生になると料理クラブに入部する。ここでも大人しく、誰にも注目されなかったが、クラブのある日は少し心が躍った。

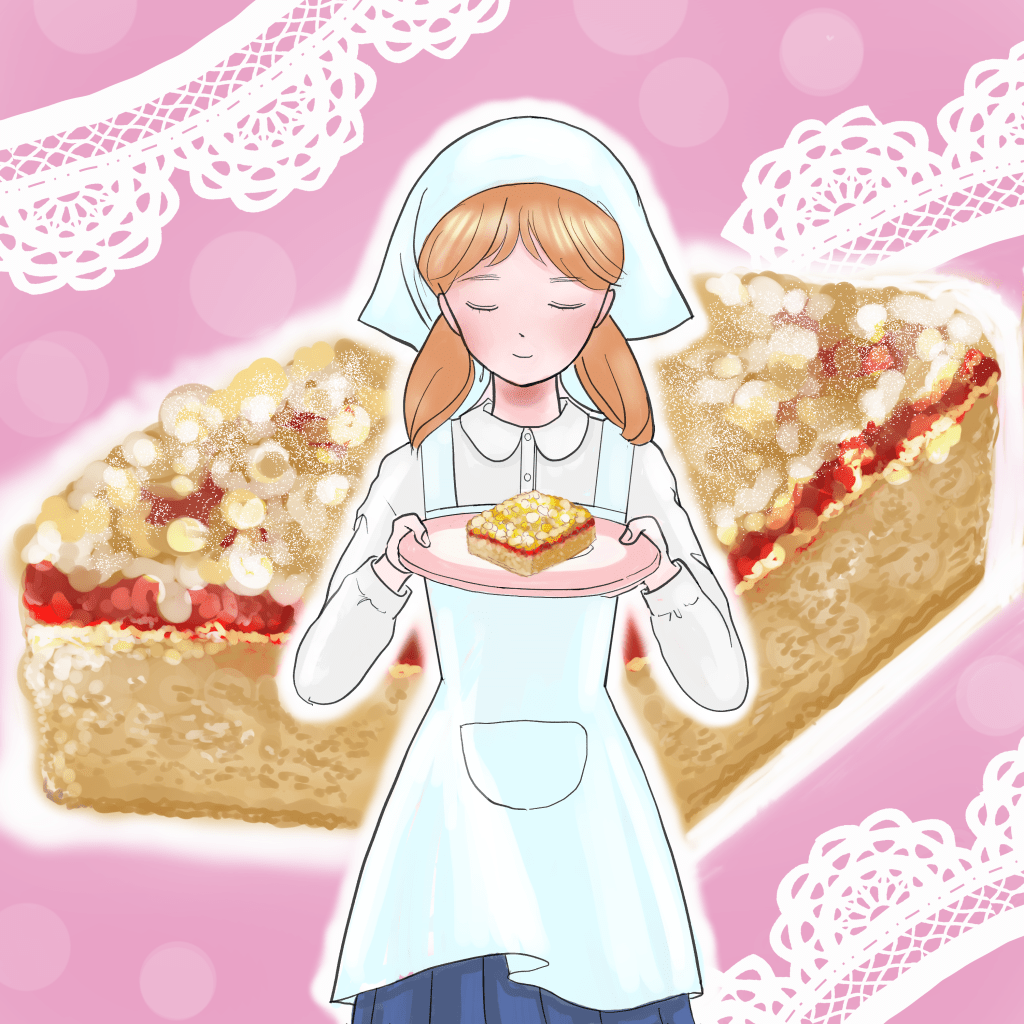

顧問の先生が「今日はシュトロイゼルクーヘンを作りましょう」と言って皆にレシピを渡してきた。シュトロイゼルクーヘンはドイツのお菓子で季節の果物とシュトロイゼル(そぼろ)を載せて焼いた物。

型に生地を敷き、上にスライスしたりんごを並べてシュトロイゼルを上に敷いて焼く。麻弥は作っている間ドイツのお菓子なんだという事に強い憧れを抱いた。

カットしたクーヘンを皿に乗せて皆に配り、試食をした時、焼きたてのサクサクのシュトロイゼルとイチゴのジューシーな酸味とその下のふんわりした生地が順に口に広がり、麻弥はこの時親ではなく自分でならこのように実現が可能な事を知る。

いつかお菓子作りを仕事にしたい、麻弥の心に将来への道ができた。

しかし日本にいてはあの父親が束縛するのではないかと気が重く麻弥はどこか遠くに行く決心を固めた。

この家から逃れ、単身ドイツに渡る事を夢見て色々調べた。言葉を勉強したり、アルバイトに精を出してお金を貯めた。

麻弥は本当に声が小さく何を言っているのか耳を欹てないと聞こえない程だった。

だが意を決して先生に進路の相談をする時、お菓子の資格を取りに海外へ行く方法を聞き、先生も語学の勉強や受け入れ先を探す為に色々調べる約束をしてくれた。

先生にすれば単身乗り込んで困ることが多いように思えてサポートをしてくれる受入れ先は無いかと探してくれた。だが先生が言ってきた留学の費用は麻弥にとっては高額でとてもじゃないがお金が足りない。

先生が一括で払う訳では無いからお父さんとお母さんに相談する様に言ってきた。なので先に麻弥の有り金全てを支払い、後はドイツで働いて生活する、いわば捨て身の計画を立てた。

お菓子の修行をする為と、その資格を取るのを理由に家を出ると言った時も、父親は「お前みたいな気の弱い娘に外国でやっていけるわけが無かろう」と言葉をぶつけて来た「どうしても行きたいなら金を貸してやる、毎月働いた金で返済しろ、もし一度でも遅れたらその時は戻って来い」その系の言葉を何度も何度も高校を卒業するまで言い続けた。

母親は不憫な娘のためにドイツ行きの準備を一緒にして、なけなしのへそくりも持たせてやった。

麻弥がたどり着いた所はとても寒い地方で、日本人街もある都市で、そこで語学学校に通い、自分でヘフリンガーというベッカライのマイスター(親方)に自己紹介の手紙を書いた。自分はお菓子作りを12歳からやっていて、今では『黒い森のケーキ(シュヴァルツヴェルダー・キルシュトルテというさくらんぼのケーキ)』も作れますという内容を丁寧に書いた。

程なくして働いても良いと言う内容の手紙がマイスターから届いた。

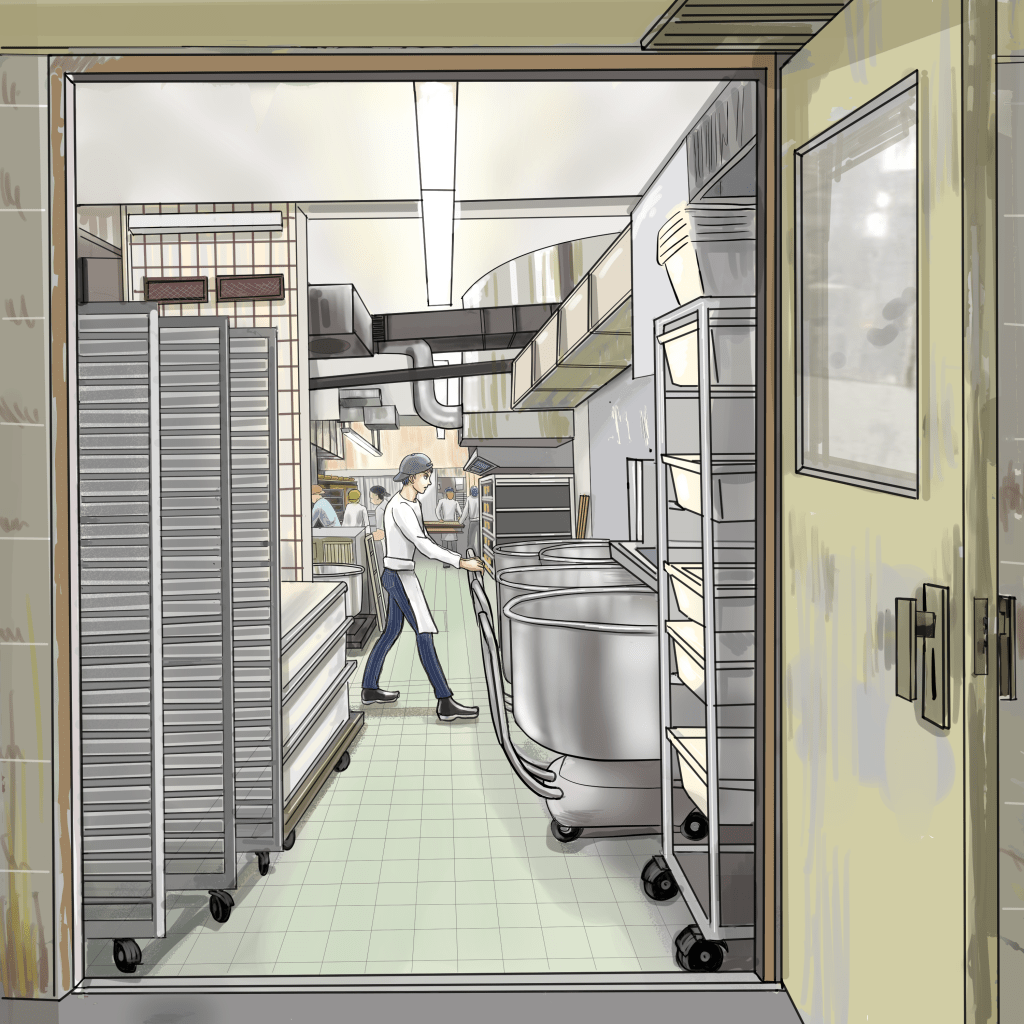

ベッカライヘフリンガーはライン川が真ん中を通っている町の右にあり、店の周りはドイツの観光地のイメージとは違い白い四角いピルが多い。

店内には多くの人が働いていた。

ドイツ人以外にも色々な国の人がいる。工房の奥には浴槽ぐらいの大きなパン用のミキサーボールが沢山あり、運ぶ時は専用の台車に乗せていた。その手前にはパンがどんどん流れてくるモルダーという製パン機械が見えていて、その機械で流れて来たパンを成形して板の上に乗せて発酵したら焼くのだが、日本のパン屋さんでは中々見たことのない何段もあるオーブンが数台並んでいて、そこでパンが焼かれラックに乗って運ばれて来る。

麻弥はあまり建物の奥に行ったことは無い、ケーキを作る部屋に行くとき通路の奥に見える程度だった。

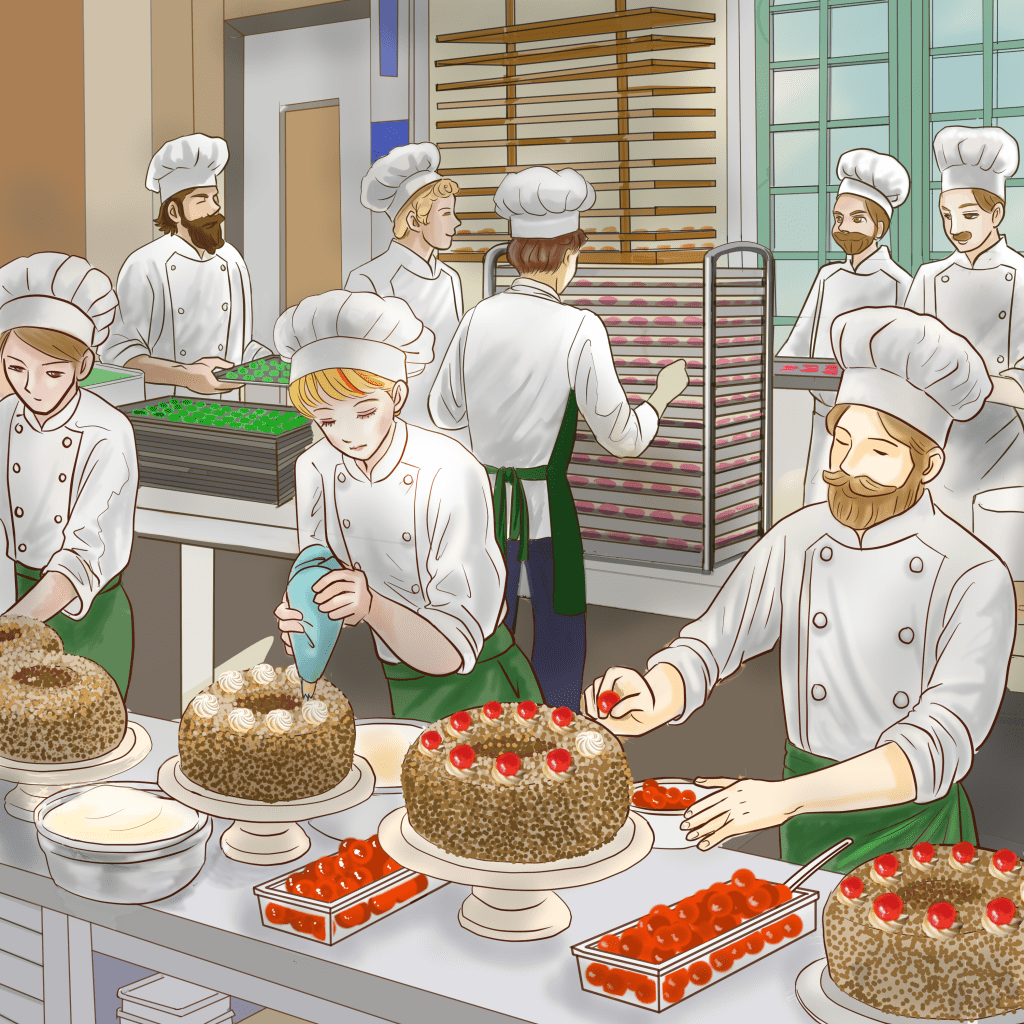

麻弥の働いている所には真ん中に大きなテーブルがあって、その台の上でクーヘンやクッキーなどの菓子類を作っているのだ。麻弥の仕事は初め掃除と包装だけだったが、徐々に製造を教えて貰う事が増えて来た。

ーーーー

またみんながサッカーの事で盛り上がっている。推しのチームが昨日の試合で勝ったのだ。麻弥はサッカーに興味がなくてそんな時は黙って見ていた。

大人しくて個性が無く居なくなっても誰にも気付かれない。

麻弥は静かな子と呼ばれていた。

例の通路の奥に見えるパン部門に背の高い日本人の青年がいるが話した事はない。

第一こちらを見る事もないので顔見知りと言えるかどうかもわからないが時々日本語が聞きたくなって『あの人がこちらを向いて笑って一緒にカフェで話す所』を妄想した。

スタッフ全員で集まる事があるが日本人の青年は奥の方に黙って立っていて、ノアと言う職人が話しかけると何か返事する程度で目が合う事はない。

自分も話しかけたいが全くスキがないし、自分も勇気が出ない。

ノアは初めのうちはよく背の高い青年に怒鳴っていた、言葉の壁がありイライラする時がある様だが青年はそんな時も平静を装っている様だ。

麻弥は青年に対してシンパシーを感じてとても気になる存在になっていく。

同僚のモニカは顔立ちも派手で髪は黄色で赤いメッシュを入れている。明るい性格で、皆とよく話しをしていた。

みんなに馴染むために髪を同僚のモニカと同じ色に染めた。

鏡に向かって微笑んでみた。

地味な自分には全く不似合いだったがモニカの様に堂々と生きているのが羨ましい。メイクもモニカに似せて目の周りを一周アイシャドウで囲った。

そんな日々の中、父親への返済が滞ると直ちに帰らされるのを恐れてキツキツの中送金していた。麻弥は残ったパンを貰って帰って寮で食べ、天気の良い休みの日はライン川の近くの公園で過ごした。

川沿いの歩道沿いの並木の下に所々ベンチがある。そこからはこの街の観光スポットで有名な変わった形のアパートや電波塔が見える。

塔の上には回るレストランがあって、街を眺めながら食事ができるらしい。その横の広場ではクリスマスマーケットの準備をしているのが見えた。そしてどうやって運んでいるのかは分からないがいつの間にか巨大な観覧車が聳え立っていた。麻弥はその観覧車を見ながらあの背の高い男の人と観覧車の上から遠い所まで眺めて、あれは何の教会だとか隣町が見えるとか話せたら良いのにと妄想していた。

お金もなくもうドイツにいるのも辛くなってきた頃、麻弥にとって心を大きく支配する重大な出来事が起こった。

麻弥はへフリンガーに来てすぐの頃は力も速さも劣り中々種類も覚えられなかった。概ねは通年同じ物を作る繰り返しだったが季節によっっては延々とお祭りの為の物を作る事もある。

どんどん流れてくるチョコレートにアイシングで線描きして行く時などは終わりがあるのかしらと思うぐらい大量にできるのでその時は驚きの連続だった。

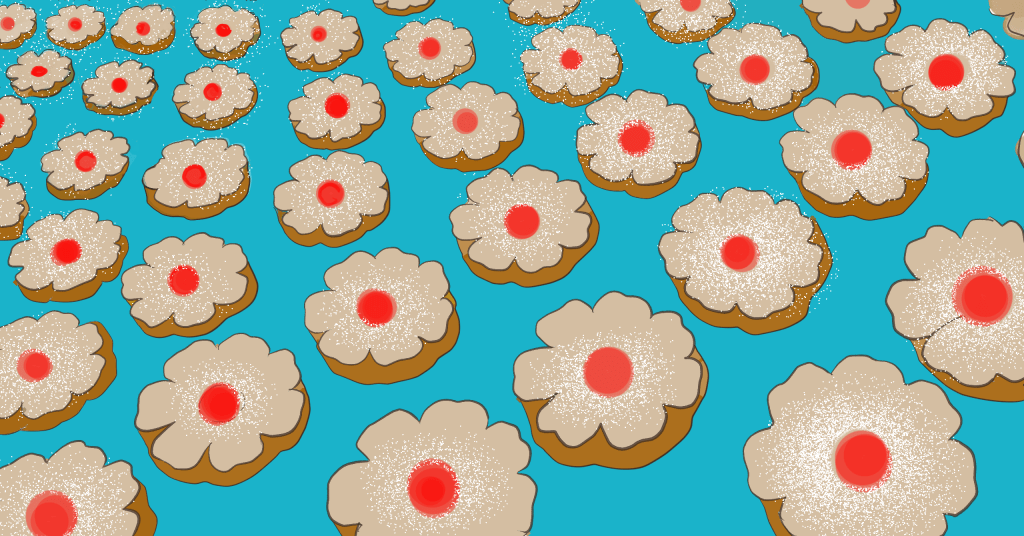

クリスマスの準備で店内も工房も商品が変わりつつあった。麻弥はエンゲルスアウゲンというジャムを上に乗せた小型のクッキーを大量に作って可愛い包装紙に手早く袋詰めをした後店に並べていた。

その時突然グレーの帽子で黒いパーカーの男が鋭いナイフを持って入って来た。「Gib mir das Geld!」と叫んでいる。

「強盗だわ!」運悪く麻弥は一番近くにいた。

男は麻弥の手首を掴んでナイフを喉元に突きつけたり、そのナイフでレジを指して金をよこせと言っている。

ナイフの先は喉の皮膚を傷つけて少し血が出てきた。怖くて声は出ない。このまま鋒が突き刺さると死ぬんだわ。

運が悪い、まさにその言葉通りだわ。

いい事なんて無かった人生が終わるんだという気持ちと死ぬのは怖いという気持ちが交錯した。騒ぎになり奥に何人かが叫びながら走っていった。

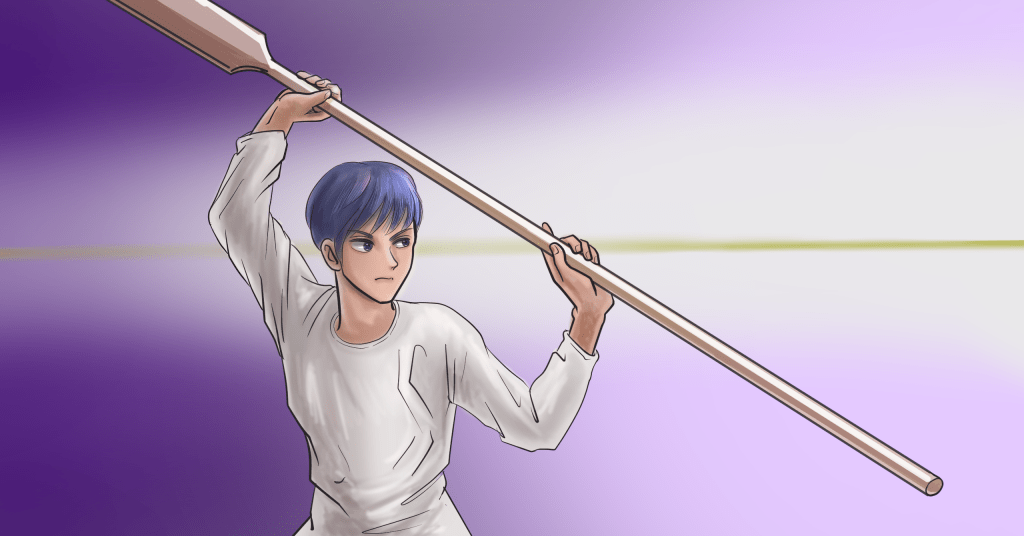

その時、工場から例の背の高い男が現れた。

「常吉さんはどうなんですか?良いんですか?嫌なんですか?」

工場の奥で働いている田所修造さんだわ。

修造は細長いピールを手に持ち、一瞬ドンとピールで床を突いた。そして強盗をよく観察してピールの先を強盗に向けた。その時モニカが麻弥を引き寄せて遠ざけた。強盗の刃先が修造に向けられたからだ。

修造は右足、左足と直線上を真っ直ぐ男の方に進み、思い切り踏み込んでバンバンと左手のナイフを弾いて右肩を思い切り突いたので、ピールの先は左肩にめり込んで男は喚いた。その間はひとつ息を吸って吐くぐらいの短い間の出来事だった。いつの間にか修造は男を裏返して上に乗り、長いピールの柄(え)男の右袖から左に通して麻弥の足元を見て「紐ある?」と聞いた。

修造に包装用の紐を渡して男が縛り付けられる様を見ていると、足を縛りながら今度は「警察に電話して。」と言われたので他のものが慌てて電話しに行った。

ノアが「スゲェこいつ忍者みてぇ」と言ったのでその後修造はみんなから忍者と呼ばれる様になる。

修造はカカシの様に通した棒に足を縛った紐を無心ですぐに工場に消えて行った。

その時からだ。

麻弥の心の全てを修造が埋めた。

嫌な事で埋め尽くされていた麻弥の脳内は甘くて温かいもので満たされた。

工房から店への移動中、用もないのに工場の奥を覗いて、修造がチラッと見える度に胸が熱くなった。

修造の写真を隠れて撮り、部屋に貼り付けた。

話しかけたいわ。

こちらを見て欲しい。

それは生まれて初めての感情だった。

でも両方ともできそうで全然出来なかった。

麻弥は男性と話をして気を引く様な事は全く出来ず、修造は麻弥の方を見る事は無かった。

そこで麻弥が考え出したのは「明るい同僚」の設定だった。

高校で見た『クラスの中心的人物で華やかで明るく友達も多い素敵な女の子』それを真似ることにした。

まずメイクを明るめにして、いい匂いをさせ、修造がカゴに入れたブロッチェンを運んでいる時に「修造元気?」と言って腕にチョンとタッチする事から始めた。

修造はろくに返事もせず素早く通り過ぎた。

麻弥は顔が引き攣っていたが、修造はその引きつった顔を見る事は無かった。

麻弥はそれ以降すれ違う度にそれを実行した。

修造が嫌がっているとも知らずに。

クラスの中心で一際派手な女の子が修造の最も苦手とする女性像だった。

修造の高校時代には同級生から空手男とか、無口な修造と言われてからかわれていた。修造はなるべく馴れ馴れしい麻弥と関わらない様に務めたが、麻弥は修造の渡すプレッツェルの入ったカゴを受け取る時抜け目なく手を握ったりした。

秋も終わる頃店内はクリスマスの用意でもっとも忙しくなった。クリスマス用のレープクーヘンに可愛い絵を描いたものを延々とラッピングして箱詰めを続けた。そのうちにいいアイデアを思いついた。クリスマスマーケットにみんなで行く体(てい)にして接近すれば良いんだわ。素敵なクーヘンがあるから見に行きましょうとかなんとか。

「修造、次の休みにみんなでクリスマスマーケットに行ってみない? 珍しいレープクーヘンが沢山売ってるから勉強に行きましょうよ。」麻弥は計画通り明るい同僚の言い方で修造を誘った。

修造は麻弥の肩のあたりを見て『うん」と言った。

これが2人の初めての会話だった。

麻弥達何人かと修造はクリスマスマーケットに出かけた。

生まれて初めてこんなに煌びやかで飾りの凝ったマーケットを見た。

美しい建物が沢山立ち並び、その広場には屋台というよりも、しっかりとした作りの小屋が沢山並んでいて、まるでひとつの街みたいに広い。

木作りの小屋(ヒュッテ)にはそれぞれの店に所狭しとクリスマスのものが並んでいる。

食べ物の店も沢山あるし、クリスマスのグッズがびっしり並んだ店もある。

「凄いなあ」

寒さに震え、みんなで甘くて酸っぱいシナモン味のホットビールを飲んだ。

ほろ酔いになり、会場の店を見て廻った。

『明るい同僚の麻弥』は何かと修造にボディタッチしたが修造にはずっと気がつかないふりをされていた。

修造が他の人とはぐれて1人で会場の奥にある綺麗な観覧車を見ていた。

告白するなら今しかない。

麻弥は今までの人生の自分の中の勇気のかけら全てを集めて言った。

「修造、私修造のことが好きなの。私と付き合って」と色々振り絞って言ったが修造からはこんな返事が返って来た。

「自分は結婚していて、奥さんと子供がいるんだ。もし麻弥と付き合ったら、自分の性格では麻弥のことも自分の奥さんのこともどちらも裏切れないと思う。自分は日本に戻って律子とパン屋をする為にここにいるんだ。だからごめん」

その時初めて修造が自分の方を見た。目力の強い信念の籠った目で。

麻弥はバッサリと振られた。

その瞬間まで、そんな答えが返ってくるとは夢にも思わなかった。何故なら麻弥の中では明るい同僚が振られる事は無い筈だからだ。

途方に暮れ、どうやって帰ったのかもわからない。

麻弥はまた遠くから修造を見てるしかなくなった。

麻弥の心の中は昨日迄の『温かい幸せ』と言うよりは『辛く打ちひしがれた気持ち』に変わり、本来なら修造の事なんて忘れてもっと優しい、麻弥の全てを認めてくれる男性を探すべき所だが、麻弥はまだ探せば修造と自分の間に『温かい幸せ』を得られるのではないかという期待が強かった。

麻弥は辛抱強くその時を待っていたが、そうしてるうちに修造がヘフリンガーを去る時が来てしまった。

マイスターの試験の為に本格的にFachschulen(ファッハシュレ)と呼ばれる高等職業学校で勉強に専念する為だった。勿論麻弥も将来的にはそうするつもりだった。

修造は合格したら日本にいる奥さんと子供の所に帰ってしまうんだわ。そう思うと凄く悔しくていくらでも涙が出てきて止まらない。

ヘフリンガーには修造はいなくなってしまった。

麻弥に残されたのは自分も一刻も早く修造の跡を追ってコンデイトライの試験に合格して日本に帰る事だった。

生活は相変わらずだったが、麻弥には目標が出来た。

勉強を怠らず真剣に打ち込んだその道の先に修造が光り輝いていた。

麻弥の心にはありもしない妄想を繰り返したり、実際に会ったらまたバッサリと振られてしまうと言う恐れが交互にやって来た。

麻弥はやっとゲセレの試験に合格した。

もうこれで日本に帰っても良いが、父親の顔を思い出してゲンナリし、何がなんでも修造と同じマイスターの試験を受けようと密かに考えた。

麻弥は休みの日になると修造の通っている学校の近くで待ち伏せした。就業時間になると修造が学校から自転車で出て来て遠ざかって行く。

一瞬しか見る事は出来ない。

何故かというと麻弥が自転車で追いかけても追いつくなんて事は一度も無かったし、もし声をかけたところで聞こえないフリをされたかも知れない。

それでもそれが麻弥の唯一の楽しみだった。

大人しく、自己表現に乏しい個性のない麻弥だったが髪の色は明るく染め続けた。

修造はある時を境に学校から姿を消した。麻弥は日本に修造が帰った事をそれで知ったのだ。

ノアに修造はマイスターになったのか聞いたら「そうだよ、忍者は日本に帰ってパン屋をするって言ってたよ」と聞かされた。

何年か後、麻弥もヘフリンガーを去り、修造のいた学校に通う様になって、この山場を越えたら修造のいる日本に帰れるんだわと勉強にも打ち込む事が出来た。

そんな頃、麻弥がSNSで修造を探していると、NNテレビに出ていた時の画像を見つけた。

パンロンド田所チームの動画を何度も何度も見た。見ている瞬間は麻弥の脳内に温かい幸せが少し芽生えた。

私の方を見て欲しい。

麻弥の願いはそれだけだった。

今のところは。

ーーーー

麻弥はやっとマイスターの試験に合格した。

その後お洒落なコンディトライで働き、自分が店を持った時の為にいろんな事を教わった。

日本に帰ったらお店を持つわ。そしてお洒落で素敵な自分を修造に見てもらいたい。

麻弥は両親への返済をとうとう完了させた。

日本に帰る前に実家に電話して、もう2度と戻らないと告げた。驚く母親の後ろで、誰のおかげでとか言う父親の声が聞こえたので電話を切った。

その後、日本で生活を始めた麻弥は、まず銀座の一等地にあるケーキ屋で働き始めた。店主はケーキ作りをしたいと言う麻弥の容姿を見て「まだ見習いだから店で働くように」と言う。

麻弥は化粧映えして、子供の頃とは違いスタイルが抜群に成長していた。

豪華な店構えのケーキ屋で働いている店員としてとても見栄えのする麻弥に、リッチな男性が何人も言い寄って来た。

どうしても付き合って欲しいと言う男性が現れて断りきれずに少しだけ付き合った。言いなり人形の様な自分がまた出てしまい、言われるがままに振る舞ったが好きにはなれず、自分が言いなりになってるにも関わらずそれが当たり前になって来た彼の中に大嫌いな父親の姿をみつけ、段々嫌になり逃げる様に去った。

店も辞め、住んでいるマンションも引っ越した。

横浜の職場でも同じ事が起こった。

ケーキ工房で働き始めたが、同僚の青年が麻弥に夢中になり、麻弥もまた相手の言いなりになった。言いなりになりながら相手の中に嫌悪する父親像を見つけたが、憧れの修造の姿は見つけられなかった。そしてまたプロポーズされたのをきっかけにお別れを言いその店から去った。

麻弥にとって最大の重要な事は修造を時々遠くから見つめる事だけだった。

自分に夢中になり、追いかけてくる男性と、ドイツで冷たい態度できっぱりと自分をはねつけた修造を比べて、麻弥は修造にかなり冷たくされたと段々わかってきた。

なので近寄るのはリスクが多すぎた。

うろついてるのがバレるとストーカーとして警察に通報されるかも知れない。そうなると接近禁止命令が出て、2度と修造の姿を見る事はできなくなるのだ。

麻弥は慎重に修造の跡を追った。

そのうちに修造がパンの世界大会というパンの世界ではトップクラスのコンテストに出るのを知り、毎日の様にネットでの情報を探した。

基嶋機械のホームページの画面に映る修造の凛とした眼差しにうっとりと何時間も眺める事もあり、いつの間にか大粒の涙が麻弥の頬を濡らす。

そんな時、1人目の付き合っていた男が麻弥のマンションを探し出してドアをドンドンと叩き男は暫く大声で説得していた。

麻弥は男が諦めるまで息を潜め、「また来るよ」と大声で言って帰った後は心底ホっとした。

暗い部屋で一人、麻弥には友達もいなく、両親の元には帰る気持ちはなかった。

ヘフリンガーのモニカを思い出して電話をした。とにかくドイツに来るように言われて身支度をして男がいないうちに電車に乗って飛行場へ行った。

「私はいつもこうだわ」飛行機の中でため息を漏らす。

麻弥はへフリンがーに挨拶に訪れた。

「修造って今丁度フランスで世界大会に出てるよ、今から表彰式だから見よう」食堂に手を引かれて皆とネットで世界大会のライブ映像を見ながら優勝を祈る。

自分もフランスに行くか行かないのか迷ったが、今こうして応援出来るなんてそれはそれで嬉しい。

修造が優勝した。江川と言う助手の男の子が全身で喜びを表している。

じっと立ったままの修造を見て「忍者は渋い」とノアが誇らしげに言った。

麻弥もまるで自分の事の様に誇らしい気持ちになる。

そして工房の奥に修造がいて、長い足でこちらに歩いてくるのを思い出した。

こんなに愛してる人がいるのに何故他の人と付き合ったりしたのかしら、麻弥はその時深く後悔した。

自分は修造だけを愛してるのだと思い両の手を合わせて強く握りしめた。

ーーーー

日本に帰って来た。

だが職は失っていて引っ越しもこっそりしなければならない。

そしてこれから修造が自分を見てくれるのか分からず途方に暮れる。

「これから私はどうすればいいのかしら」

飛行場から電話してアルバイトを探す。

そんな麻弥に転機が訪れた。

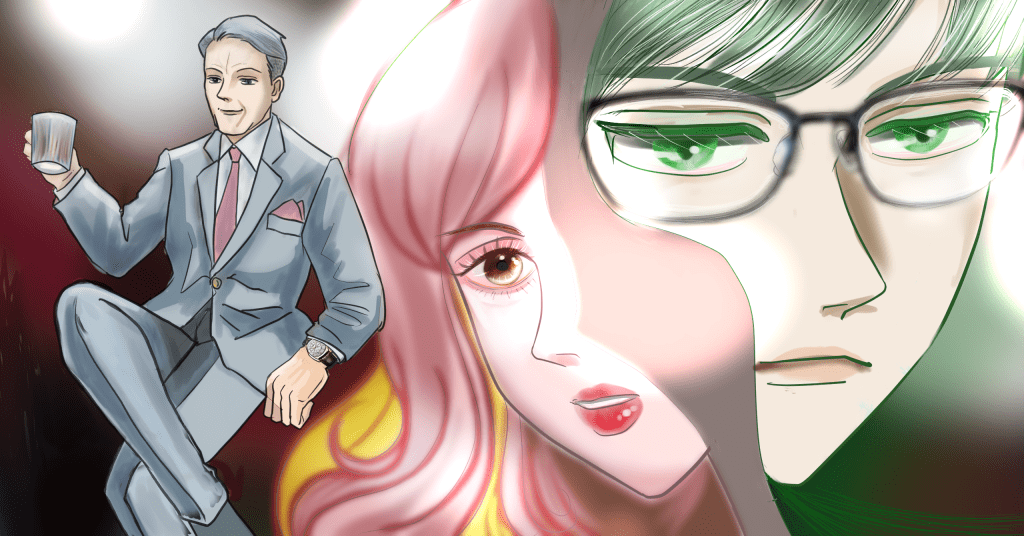

ケーキ屋の製造のアルバイトを掛け持ちしてなんとか生計を立てていた時、人づてに麻弥がコンディトライの資格を持っているのを知った実業家の常吉光宣(つねよしみつのぶ)が、自分の経営しているケーキ屋で麻弥に店長をやらないかと言ってきた。

麻弥は男性から逃げる生活に疲れて、常吉さんとは付き合わないし女性だけの従業員を雇って良いのならと条件をつけてOKした。

常吉は喜んで、お店をリッチなお菓子屋を真似て改装して、Glänzender Kuchen(光るケーキ)と自分の名前から一文字取って名付けた。

麻弥はドイツで習った規定の配合で作る本格的なお菓子を置き、コツコツと仕事を続けた。

お菓子を作っている時、自分はこの為に生まれて来たんだと言う気持ちになれた。

店が段々繁盛して人手が足らなくなった時、麻弥の人生にとって重要な人物が現れた。

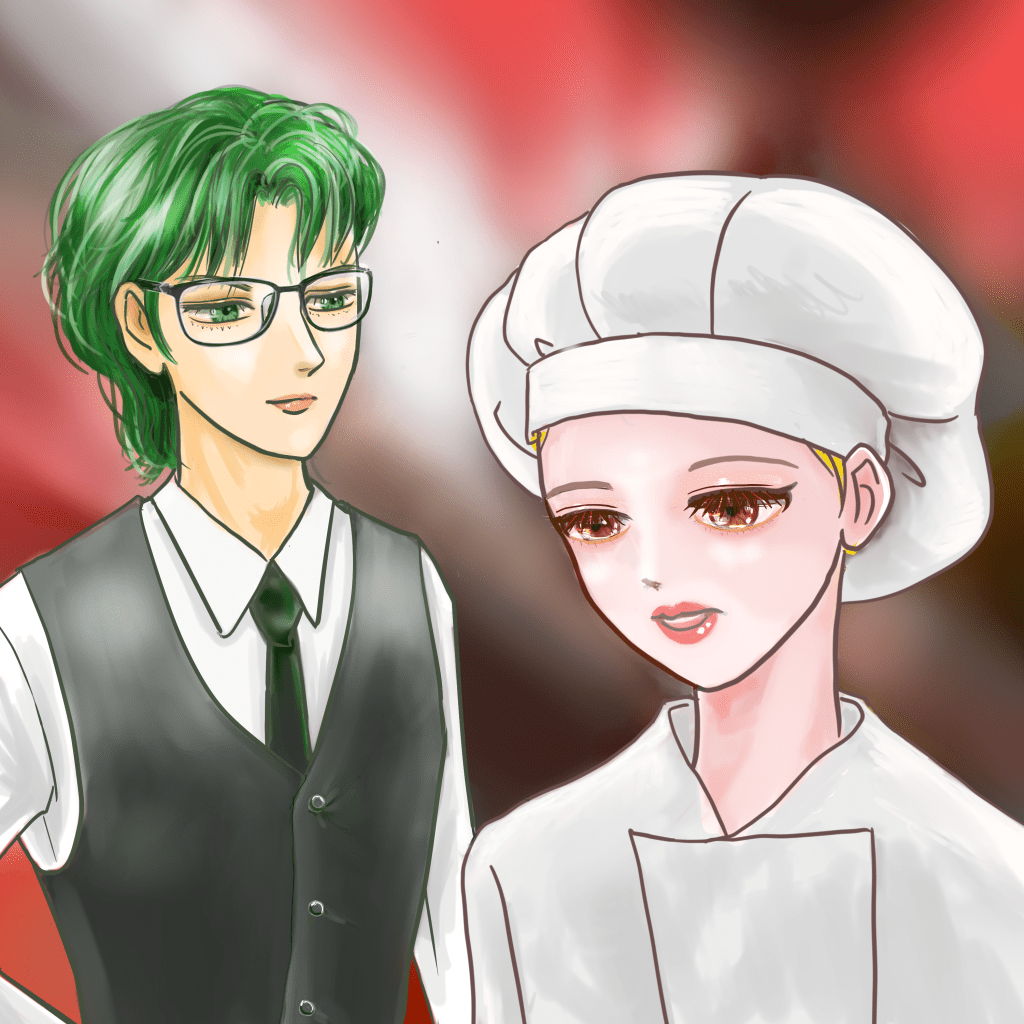

佐山歩(さやまあゆむ)を面接した時

佐山は眼鏡の奥から真っ直ぐ麻弥の目を見つめていた。

「佐山さん、うちは女性しか雇ってないのよ」

「それは性差別ではありませんか?」

「そうかしら、、」

「僕がここにいる事で何かトラブルが起こりますか?」

「それは、、もしもトラブルを起こさないと誓ってくれるなら貴方を雇うわ」

「了解致しました。必ず尊守致しますボス」

それから佐山は店のあちこちを調べて回り、物の場所をすぐに覚えた。

そして客の顔や好みを覚えておき、次に来店した時は声かけを忘れなかった。

麻弥の前で何を思っていたとしても顔には出さず、麻弥が仕事で困らない様にあれこれ手配したり、在庫の管理や店のあちこちを細やかに目配りしてくれた。

特にお店を訪れるお金持ちのマダムの機嫌を損ねない様に丁重に扱ってくれるのが有り難かった。

麻弥は他の事は気にせず安心してお菓子を作れる様になった。

オーナーの常吉は手広く飲食、アパレル関係の店舗を複数持つ実業家で、繁華街の店舗で複数店ヒットさせている。

最近は仕事の手が空くと店にやって来て、隅のテーブルに陣取って厨房の麻弥を覗きながらコーヒーを飲んでいる。まるで新しく手に入れた珍しいおもちゃを眺めている様に。

佐山はその事に気がついていたが決して顔に出さなかった。

近くのテーブルを拭いていると常吉が「いいねえ」と麻弥を見ながら言ってきた。

「オーナーは以前から麻弥さんとはお知り合いだったんですか」と、トルテが乗った皿を渡しながら聞いた。

「いいや」と言いながら麻弥の作ったフロッケンザーネトルテという薄く伸ばしたシュー生地と生クリームを重ねてクランブルと粉糖をかけたトルテを無神経にフォークで引きちぎり頬張った。

こいつはオーナーのくせに麻弥の身体だけ見て、ケーキを見もせずにこのお菓子がどうやって作ってるのかとか、作り手の苦労とか1ミリも考えていない。

そう思いながら心から軽蔑していた。

ーーーー

常吉が熱心なのを見て、佐山は麻弥はどう思ってるのか気になった。

そして麻弥が工房に行ってる間にレジの横に裏返して置いたスマホをそっと持ち上げ待ち受け画面を見た。

コックコートを着た眼光の鋭い凛々しい男が写っていた。

背が高く髭面のその男は男の中の男の様に見えた。

常吉とは人としての成分が違いすぎる。

「これは、、どこかで見た事がある」その後その事が仕事中ずっと気になる。

佐山は帰ってからその男の事をお菓子業界から調べ出した。様々なハッシュタグをつけてお菓子に関連する事を調べた。

するとパンの所にその男はいた。

『パン好きの聖地』というパンの名店特集の雑誌の切り抜きを、基嶋機械の後藤という男が個人垢に載せている。

そこには探していた男の家族4人の写真があった。

「パンロンドの田所修造か。既婚者じゃないか」佐山はパソコンを閉じた。

麻弥が仕事一本で男を寄せ付けないのはあの男のせいなんだ。

しかしそのうち常吉は麻弥に言い寄って来そうだった。

「面倒臭いな」ソファに座って足を組み、ワイングラスをユラユラ揺らせながら佐山は呟いた。

次の日

「ボスはずっとここで仕事をするおつもりですか?」と聞いた。

「わからないわ。私嫌な事以外は何も決められないの」と蚊の鳴く様な声で答えた。

「それは、、」麻弥は答えにくい様だった。

「好きじゃないって事なんですね。僕も金を出すからジロジロ眺めても良いだろう、と言う様な男は最低と思いますよ」

単刀直入な佐山の言い方に麻弥は顔が赤くなった。

「嫌だわ」麻弥も小さな声で言った。

帰宅後

佐山はワインを飲みながら修造の情報を探してみた。

「こうして見ると画像も動画も結構あるもんだな」

NNテレビの過去の動画の所にに修造を見つける。照れ臭そうに映る修造を佐山は表情ひとつ変えず見ていた。

そしてつまみのローストアーモンドを一粒凄い勢いで弾き、画面の修造の顔に当てた。。

次の日

佐山は仕事中の麻弥のところに行き、納品数の説明をして壁に紙を貼った。

そして

「ボス、鶏口牛後ってご存知ですか?」と聞いた。

「いいえ、知らないわ」

「鶏口(けいこう)となれども牛後(ぎゅうご)となるなかれ『たとえ鳥の頭の様に小さな店でも、その方が良い』と言う意味です」

佐山は『牛後』つまりずっと常吉の所で働くのかどうかと言うところを省いて麻弥を誘導した。

「小さな」

「はい。僕がどこまでもお供しますよ」

「考えとくわ」麻弥は聞き取れないぐらいの小さな声で答えた。

ーーーー

休みの日

麻弥は東南駅で降り、パンロンドの周りをウロウロした。

商店街の店の看板の影から見ていると、修造と髪の茶色い男の子が出てきた。

パン屋の店の奥さんや他の従業員達が出てきた。

ひときわ大きな男が泣きながら修造の手を取り何か言っている。

修造も男の子も泣いている様だ。

「お別れなんだわ」

手を振ってパンロンドから遠ざかる2人を見て麻弥はそう思った。

修造はここを出てどこかに行くんだわ。

どこに行くのかしら。

麻弥は修造の後をつけた。

修造、一緒に歩きたいわ。

麻弥が歩を進めてつい修造に近寄ってしまった時、佐山が麻弥の肩に手をかけた。

麻弥は心底驚いて振り向いた「なぜここにいるの?」偶然ここに居合わせるわけなどない。それは麻弥にもわかった。

麻弥はバツが悪そうに下を向いた。

佐山に連れられ2人は駅前のカフェに入った。

佐山は「ホット2つ」と入り口で店員に頼み、窓際の席に座った。

「ここは賑やかな駅なんですね。東南駅に来たのは初めてですよ」

「そう」

別れ話をする男女の様に2人は気まずく、言葉少なだった。

「いつからさっきの方とお知り合いなんですか?」

「19の時からよ」

その間ずっと好きだったんだろうか?

その間ずっと好きだったんだろうか?と佐山は考えた。

「ドイツで?」

「ええ、彼は同じ職場の人だったの。マイスターになる為に修行しに来ていたわ。」

それで。

「8年も」と呟いてしまった。

そうか、あの家族写真の子供の年が随分離れてるのは男の方がドイツに行く前に結婚していた、だから気持ちが通じなかったんだな。

「鶏口の話を覚えていますか?」

「ええ」

「僕はボスの牛後で構いません。なのでどこか小さな店から始めて鶏口になりませんか?いや、鶏口どころか牛の額にして見せますよ」

麻弥は薄く笑って「牛の額って座り心地悪そうね」と言った。

ーーーー

程なくして、修造の店リーベンアンドブロートは開店した。

修造は世界大会に一緒に出た江川と言う弟子っ子を連れてパン屋を開店したのだ。

麻弥はまたそのニュースをネットを通じてしか知る事は出来なかった。

修造の店は関東の外れの幹線道路沿いの、駐車場がある2階建ての建物だった。広いパン棚の横にカフェスペースがある。外にもテーブルがあり、客は自由に使える様になっていた。

麻弥は明るい色に染めた髪の毛を帽子の中に全部入れて立ち寄った。

店には修造はいなくて従業員が何人かレジ係をしたり、パンを棚に並べたりしている。歩くのも大変な混み具合で、お客達はカフェに座りきれず外の至る所でパンを食べていた。

こんなに客の入りがいいなら借入金があってもすぐに返せそうね。おまけに年中無休だなんて。麻弥は商売人の様にパンの値段と地代や店の作りなど観察して収益を計算した。

ところで

麻弥は免許を取り、修造の店に通いやすい様に小さな車を買った。

臆病な性格でも修造の近辺を調べる為ならその執念の方が勝つ。

帰り道、麻弥は車でそこら辺をよく見て廻った。

佐山に鶏口の事を何度となく言われて麻弥の頭にも独立の2文字が浮かび上がった。

それもあの、リーベンアンドブロートの近くに店を出したらいつでも修造の事を見に来ることができる。

ーーーー

店を持ったらどんな風にするか佐山に相談した。

壁の色は何色が良いか、広さはどうする、内装は何色かアイテムは何を置くのか。

麻弥は人生で初めてウキウキしたかも知れない。

そして佐山にここはどうかと言った土地を聞いて佐山は驚いた。

リーベンアンドブロートの近くにある空き店舗だった。

「強豪店から近くないですか?」

「そう?」麻弥はとぼけた。

「他ならぬその強豪店から叩き潰されますよ?」

麻弥は黙っていた。

あんなに売れてる店と勝負する気はないが自店が無くなると困る。

「ここはどうですか?笹目駅近くの空き店舗で、駐車場も付いています。厨房を作って内装を変えるだけで良いと思いますよ」

「そうね。ここなら駅からのお客さんも流れて来るわね」

手持ちのお金も無いのに麻弥はまた捨て身の計画を立てた。

ーーーー

店を辞めたいと常吉に言った。

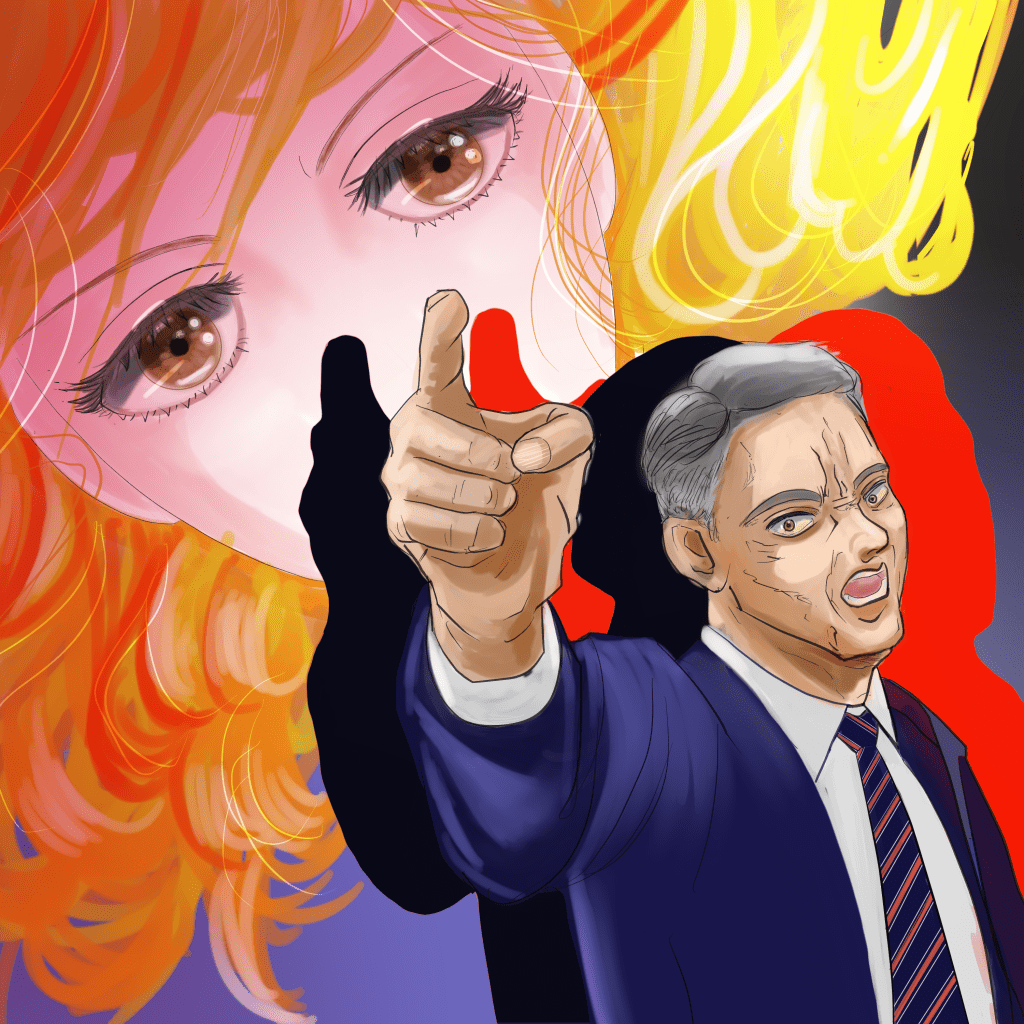

「辞めるだと?辞めてどうする?」

常吉は、優しいフリをして金を出していればいつか大人しい麻弥がいいなりになって手に入ると思い込んいたので、自分勝手な怒りが込み上げ激高した。

「なんの力もないお前に金を出してやったのに恩を仇で返すのか!」手のひらを返して叱責してきた男に、麻弥はまた父親の影を見た。嫌悪感が込み上げる。

「すみません。もう決めた事なので。次の人は自分が探します」麻弥には珍しくキッパリと言い放った。

以前アルバイトしていたケーキ屋の職人を2人呼び寄せて仕事を教え、佐山と一緒に退職した。

新しい店を作る資金繰の事を商工会議所に相談して、これだけいるから自己資金と借入金を合わせてこのぐらいの改装費でいきましょう。などなど。そして見積もりをとり、金融公庫に提出した。

ーーーー

麻弥は新しい店をZuckerbäckerei Mayaツッカベッカライマヤと名付けた。

とても小さな店なので入り口の横に木製の焼き菓子用の机を設け、その向かいにクーヘン用のショーケース、その横にクラプフェンなどを置くオープン型のショーケースを置いた。

佐山は店のマークを本場ドイツのツッカベッカライのマークを模して豪華なマークにして高級感を持たせた。

麻弥がお菓子を作り、佐山はそれを並べて販売し、焼き菓子を高級感のある材質のもので丁寧に包んだ。手提げも高級感のある物を作り、地元のマダムにも丁寧に接して好感を得た。

佐山は通信販売を始めて進物用のお菓子のセットをいくつか繰り出した。

冬場にはシュトレンの通販を始め、百貨店の催事にも出て社員と顔見知りになり、定期的に出店する様になった。

お店は儲かり、麻弥は生まれて初めてまとまった金を手に入れた。通帳の金額を見ている時気分が高揚した。

麻弥はカードを作り、高級な洋服店に入り自分にピッタリで格をあげてくれるセットの洋服を何点かとネックレスとイヤリングなどの貴金属、それにハイヒールを買った。

綺麗にメイクして鎧の様にその服や貴金属を身につけ、「セレブでバイタリティのある女」と言う設定に仕上げた。

マダム向けの冊子にお金を出して、裏表紙の目立つ所に高級な箱のお菓子とツッカベッカライマヤの広告を載せた。「雑誌の表紙と言うのは表表紙か裏表紙しか無いのですから裏に広告を載せるのは人の目に触れる機会が多くなると佐山に言われていた。

佐山は催事で知り合いになったNN百貨店のバイヤーの趣味などを調べ、ゴルフ場でばったり出会うなどの出来事を増やし、「子供さんに」と言ってゲーム機などをプレゼントしたりした。ゴルフ場のレストランでは「どこかにもう少し販売できる場所が欲しい、できれば百貨店の洋菓子売り場があれば」と呟いた。

程なくして百貨店からブースが一箇所空く予定なのでそこに入らないかと打診があり、佐山は収益と人件費を細かく計算して、人を雇う事にしたり、百貨店の空いたブースをデザイナーを呼んで個性的な雰囲気に作り替えて貰い、後ろの壁面の真ん中に店のマークを大きく付けてもらった。

ネットニュースの記事を書いてる所に連絡して、大きくツッカベッカライマヤについて書いて貰った。

ブースがオープンする初日は店を休んで麻弥も店頭に立ち、「セレブでバイタリティある女社長」として並んだお客さん一人一人に愛想良く頭を下げた。

忙しくなってきた麻弥は時々しかリーベンアンドブロートに行けなくなったが、こっそり空手の大会でオペラグラスで修造だけを追った。

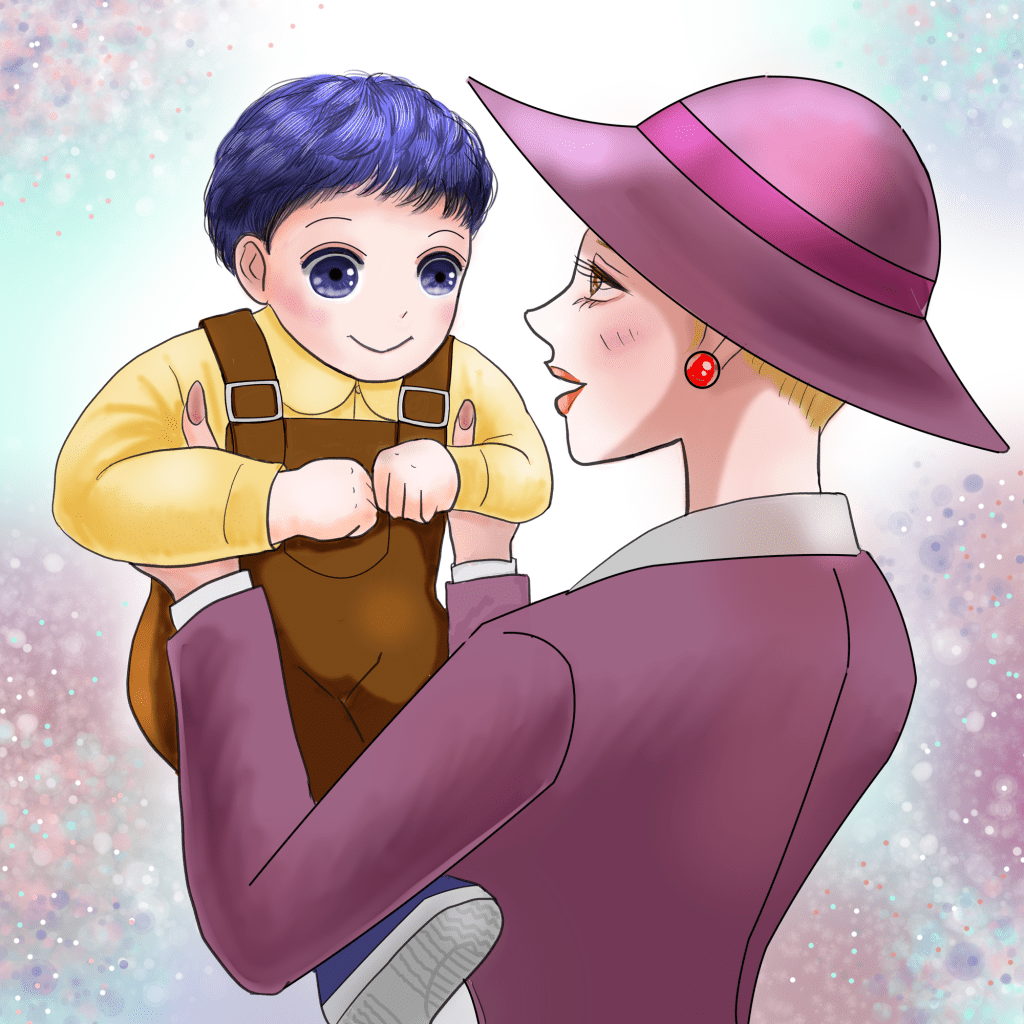

たまに暇を見てパンを買いに行ったが修造の姿をちらっとでも見る事は出来なかった。きっと奥の工房でパンを作ってるんだわ。その代わり麻弥は修造の妻と子供らしき3人を見つけた。白いエプロンドレスで茶色い髪の女と小学低学年ぐらいの女の子と小さな男の子だ。

もし私があの女だったら今頃は。そう思って深々と被った帽子の隙間からじっと見ていた。

するとその小さな男の子がタタタッと走って来て、座っている麻弥の膝に抱きついた。

まあ、この子修造に似てるわ。

麻弥はその子を抱きあげ顔を見回して抱きしめた。

柔らかで良い匂い。

「可愛いわ」

私も修造の子供が欲しい。

私がこの女の代わりに一緒に家に帰って過ごせたら。

「すみません、うちの子が」

すると男の子はさっと母親の方を向きそちらへ行ってしまった。

「いいえ」

麻弥は弱々しい声でそれだけしか言えなかった。

麻弥の胸の内は雷の様に痛みの電流が光った。

自分の店に戻ってお菓子を作りながら涙がポタポタ落ちそうだった。

他の物に見られない様にするのは至難の業で、皆が心配するので「ここの所忙しかったから疲れたのよ」と誤魔化した。

佐山が麻弥に「何かあったんですね?あの男の事ですか?」と聞いた。

麻弥は佐山に背を向け、通路の奥の小さな窓の方を向いて少しだけうなづいた。

「僕にできる事はありますか?」

例えばあの男を仕留めて麻弥の心を楽にしてしまうとか、と佐山は考えた。

麻弥は小さく首を横に振った。

佐山はいくらでも麻弥を誘導できるのにひとつだけ『あの男の事』は絶対に変えられない。

「もうやめませんか?あのパン職人の男はボスとは違う次元や空間にいて、自分とは違う人生を歩いていると思うと気が楽になりませんか?」

「そうね」それができたらもうとっくにやってるの。

ーーーー

麻弥はしばらくの間リーベンアンドブロートに行くのをやめた。

新たな鎧を手に入れる為に更に高級ブランドの服や靴を買い、それを着て街を歩いた。こうしていると何か他の人物になれた様で少し勇気が出る。

ショーウインドウに写る自分を見て他の誰かが乗り移ってる様にも思える。

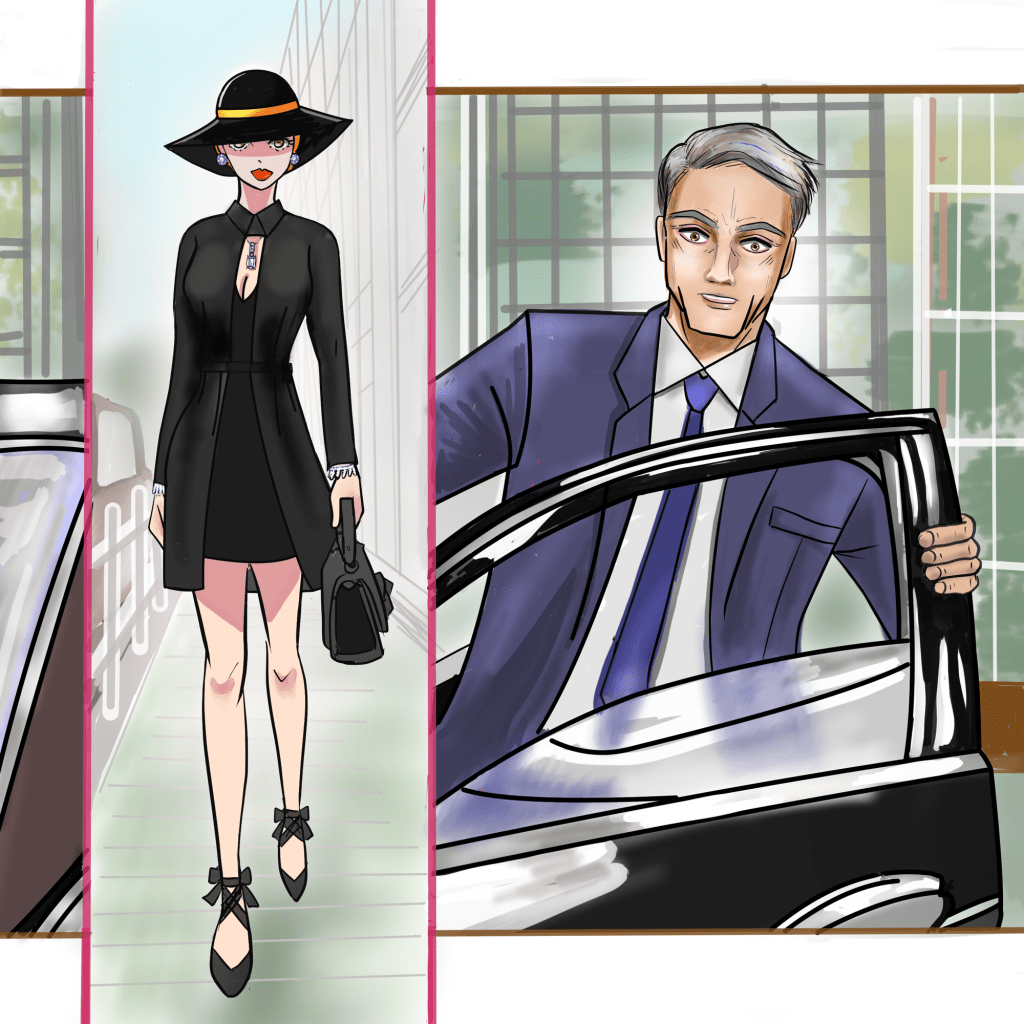

「麻弥」

振り向くと黒い車から常吉が顔を覗かせている。

「常吉さん。その節はどうも」

「麻弥、君変わったね」常吉は心から後悔した、この美しい女を何故手放したのか自分を疑った。

素早く車から出てきて言った「俺が悪かったよ麻弥。あの時は君に手を出さない約束をしてたから俺は我慢してたんだよ。今なら君に交際を申し込んでも良いだろ?」

麻弥は常吉の本性を見ておいて良かったと思った。自分を叱責していたくせに。麻弥はセレブの設定で気高い感じでそのまま「今忙しいのよ」と言って立ち去った。その高飛車な態度がまた常吉を夢中にさせた。

その日から常吉の電話とメール責めが始まった。どうしても会いたいとか渡したいものがあるとか言ってきた。

麻弥はため息をついて「常吉が」「はい?」「常吉が毎日連絡してくるの」と言った。

佐山は「そんな時はすぐに言ってください」派手な麻弥が余計に常吉をそんな風にしたんだろう。危険な人だ、と麻弥を見て思った。

帰宅して座ってワインを飲みながら頬杖をつき、机を指でトントン叩き、あのパン職人と常吉、パン屋と常吉、、、佐山は色々悩んだ挙句「おっ!」と一瞬声を出して目を少し見開いた。

そうだ!常吉をあの修造ってやつと。。。

次の日

佐山は麻弥のメールから常吉に連絡して「明日15時に駅前のカフェで待ち合わせましょう」と書いて、それを麻弥にわからない様に削除した。

楽しみに待っていた常吉の前に佐山が現れた。「何でお前が来るんだよ!」佐山を見て一気に不機嫌になった。「あれ、すみません、なんて書いてましたっけ?」ととぼけて常吉からスマホを取り上げ麻弥の名前のメールを削除した。

「麻弥さんは今日の約束の事は知りませんよ。僕から相談がありまして」「なんだ!早く言え!」「実は麻弥さんはある男に片想いしてましてね。だからなかなかなびいてくれないんですよ」

「なに?どんなやつだ」「それがひ弱そうな男で、何であんな男がいいんだか」とチラつかせた。

「どこの奴なんだ!」「それを教えるにはその男をどうするか先に僕に教えてからですよ」「殴ってやる!」「背が高いから届くでしょうか?」「じゃあ棒で」「かわされたらどうします?怪我しないで下さいよ」「じゃあ何人かで行く!」「殴ったぐらいじゃ麻弥さんの恋心は継続ですよね」「うーん。わかった!」常吉は佐山にひそひそ声をひそめた。

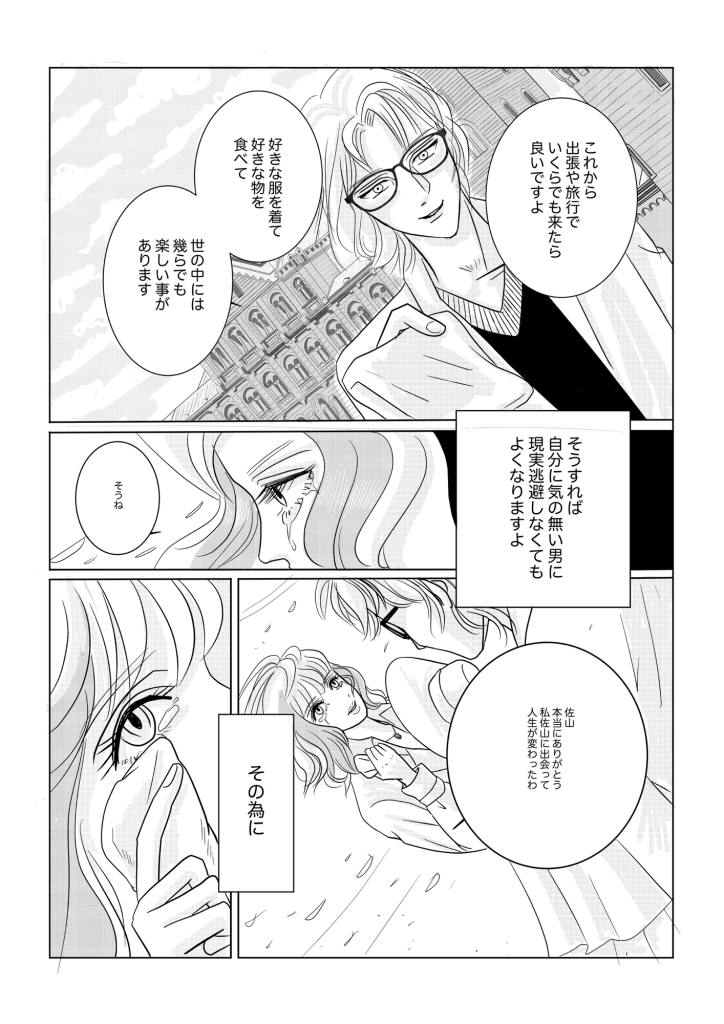

佐山は何食わぬ顔で戻ってきた「今度視察にドイツに行きましょう。僕はドイツに行った事ないので案内して下さい」

「ドイツに」

「はい。気晴らしにミュンヘンに行ってホフブロイハウス(歴史のあるビアホール)に行ったり、マキシミリアン通りでお買い物でもどうですか?」

「素敵」

「勿論部屋は別々ですから安心して下さい。僕はボスとの間にトラブルは起こさないので」

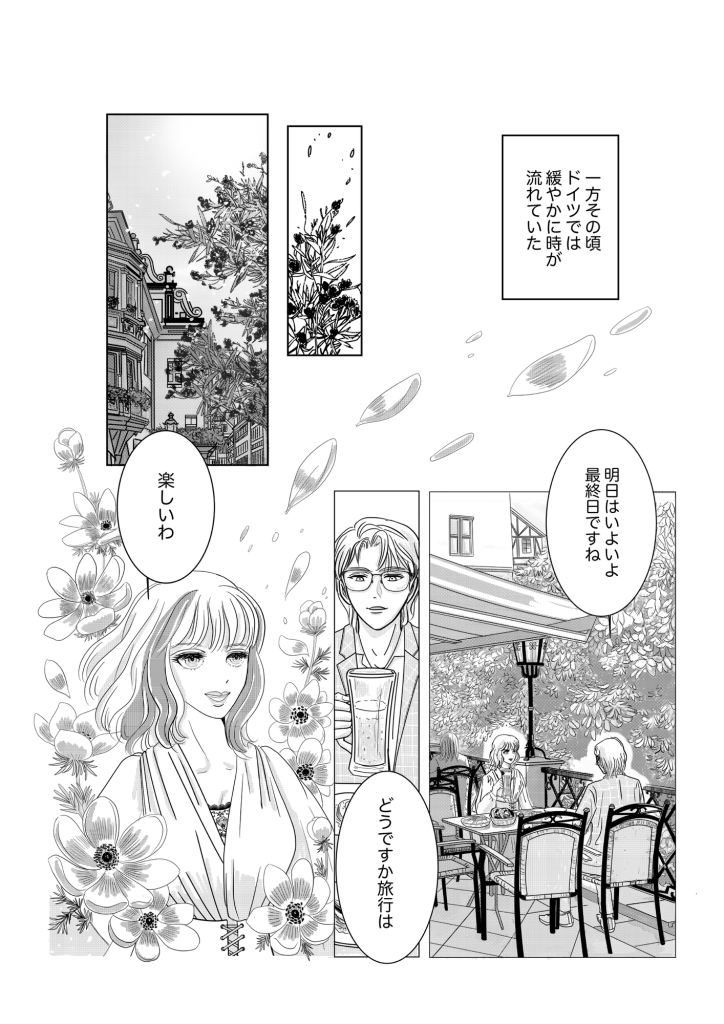

「分かったわ」そう言って、麻弥と佐山は決行の前日にドイツへと旅立った。

麻弥はドイツにいた時お金がなくて中々よその土地に行けなかったのでミュンヘン行きを楽しみにしていた。

何も知らずに。

ーーーー

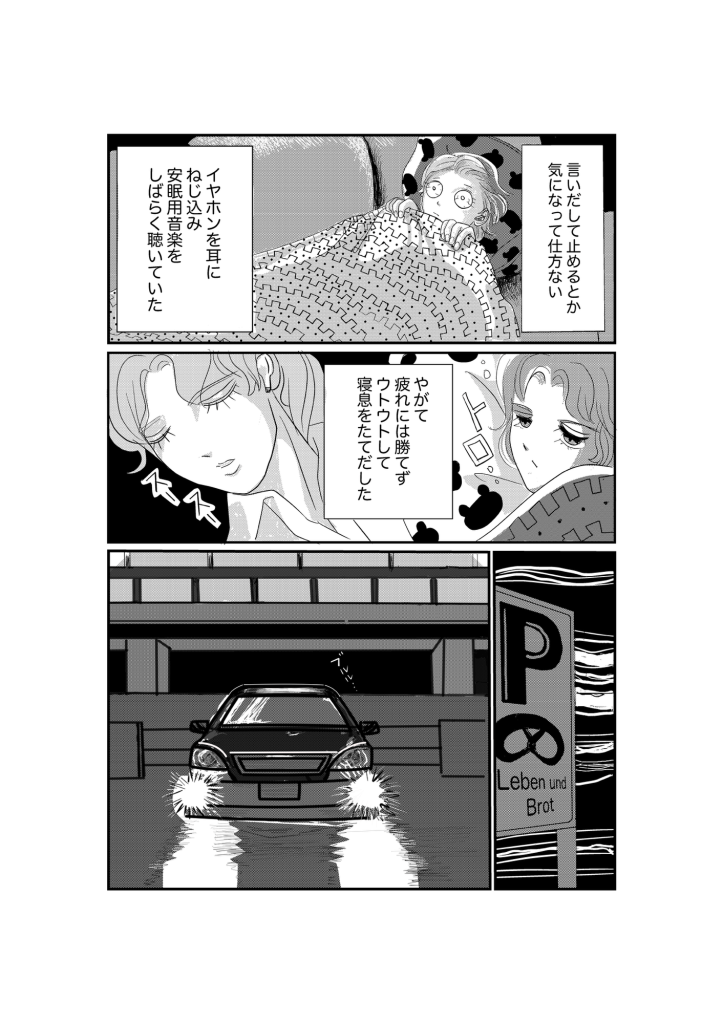

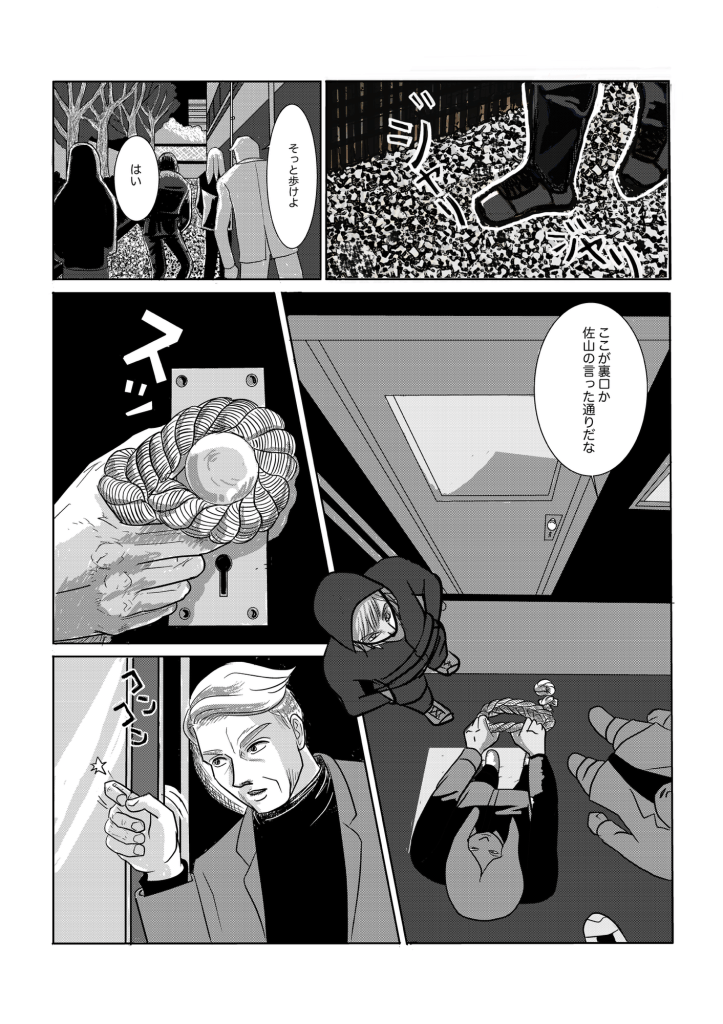

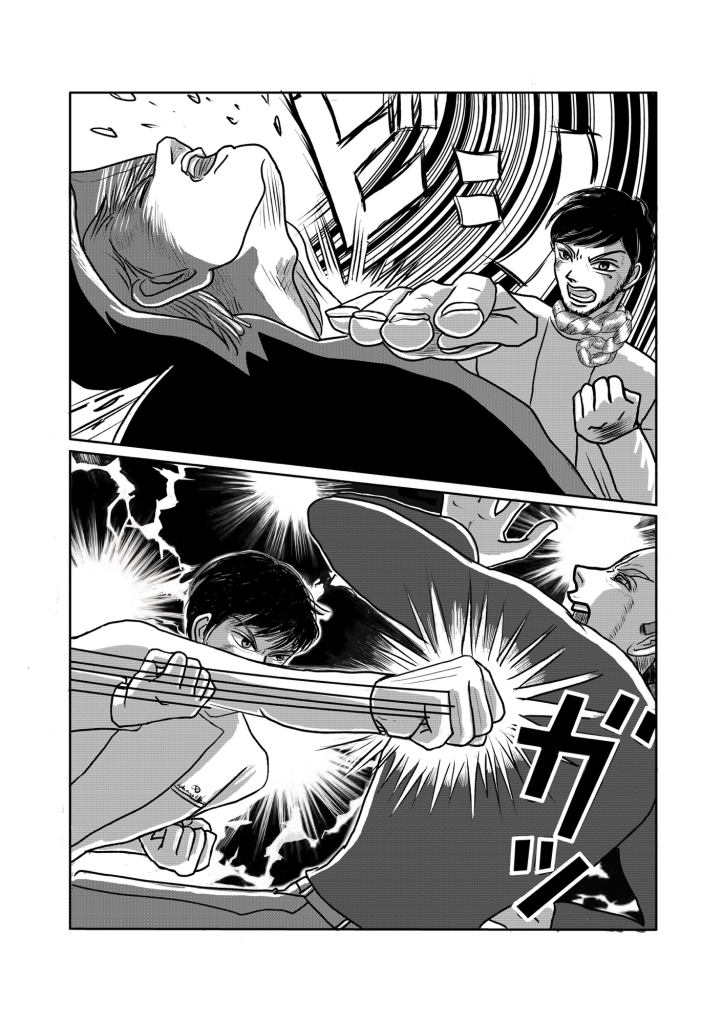

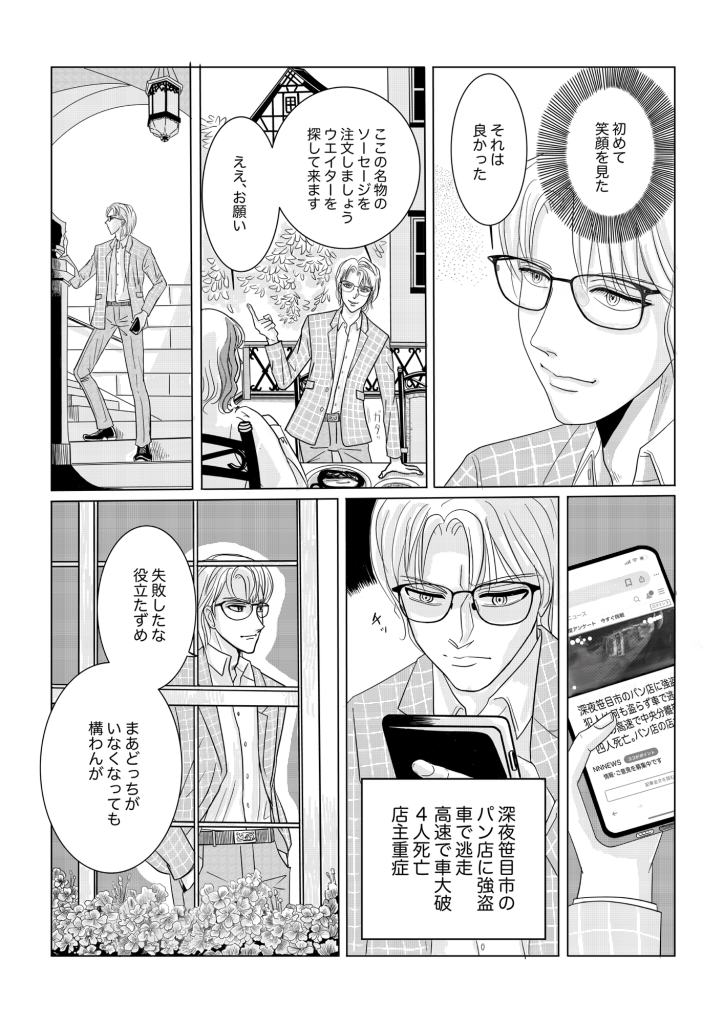

決行の夜

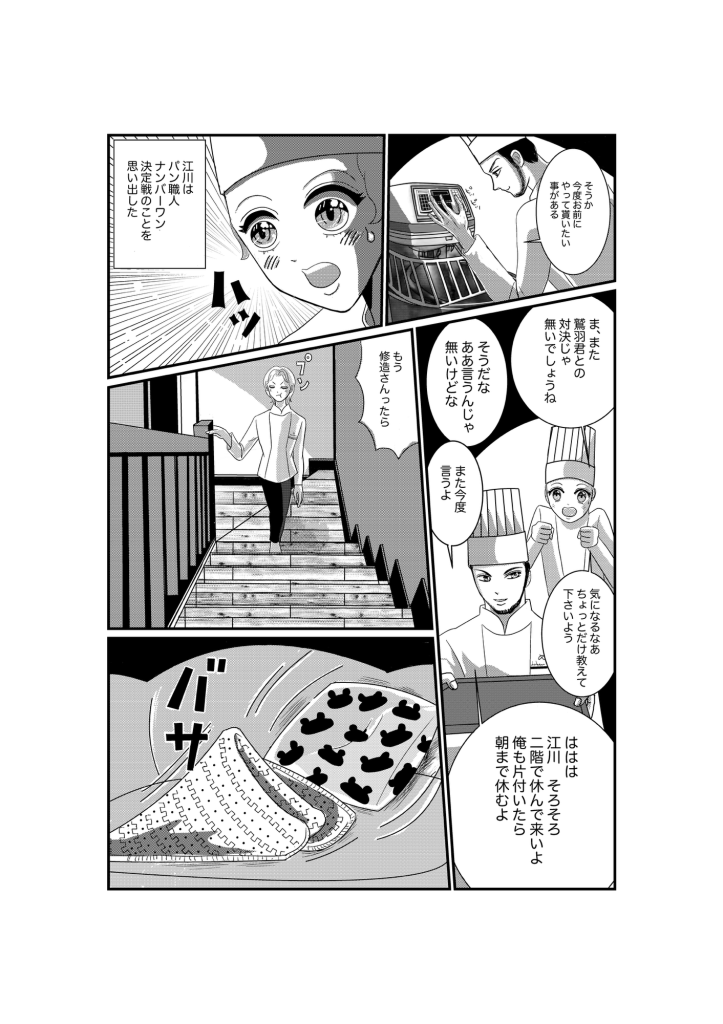

笹目駅から少し離れたリーベンアンドブロートでは、従業員が皆帰った後修造と江川が2人で明日の準備をしていた。

江川は次の朝に使う生地の計量を済ませてたので、洗い物をしてそれを拭いていた。

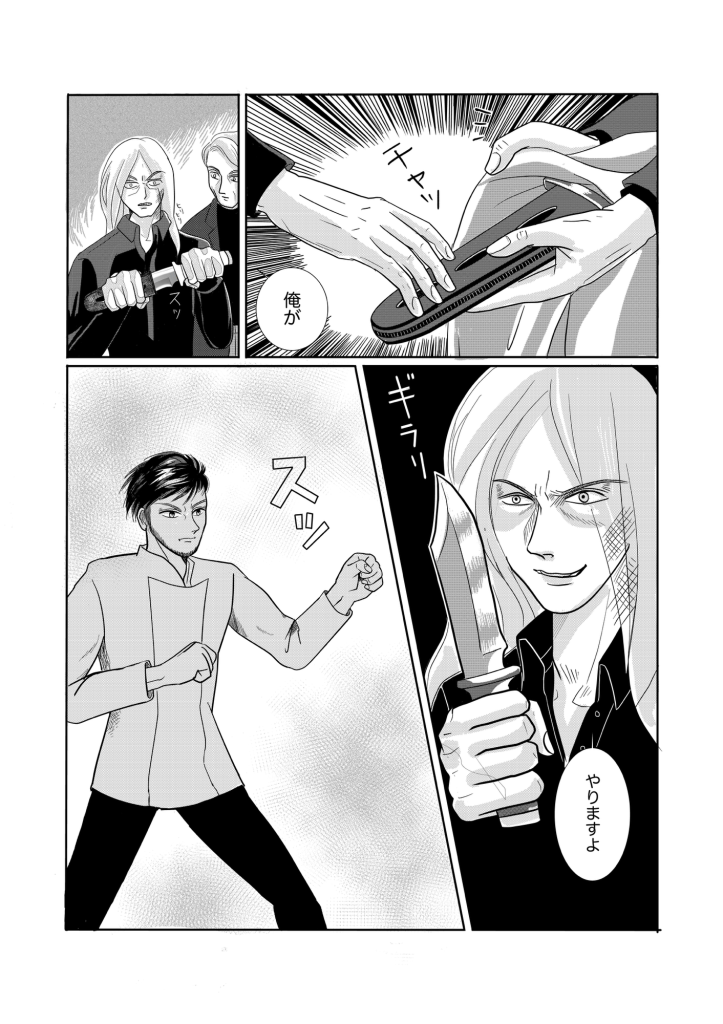

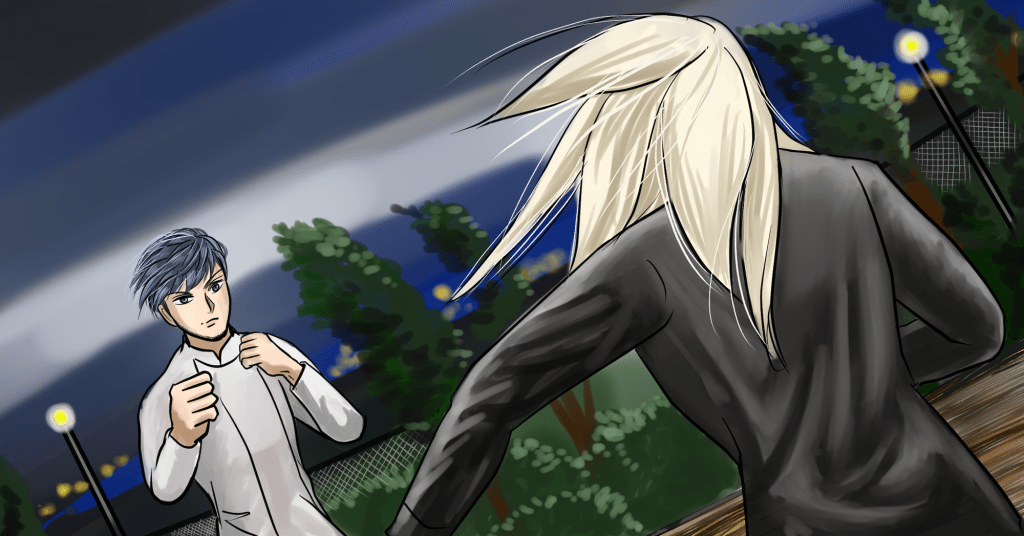

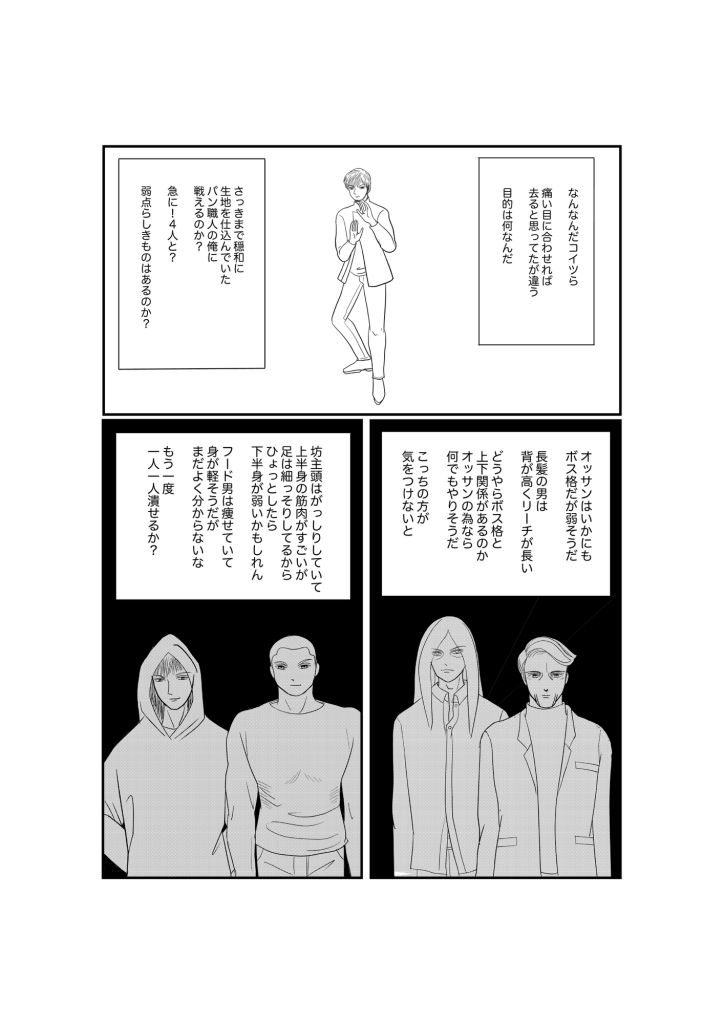

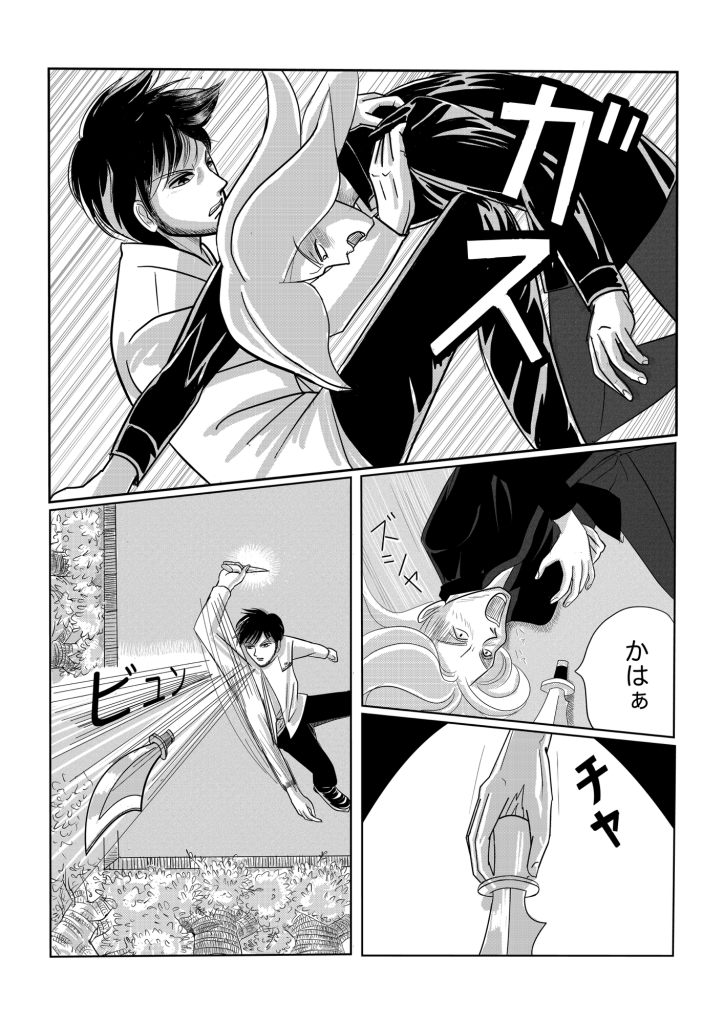

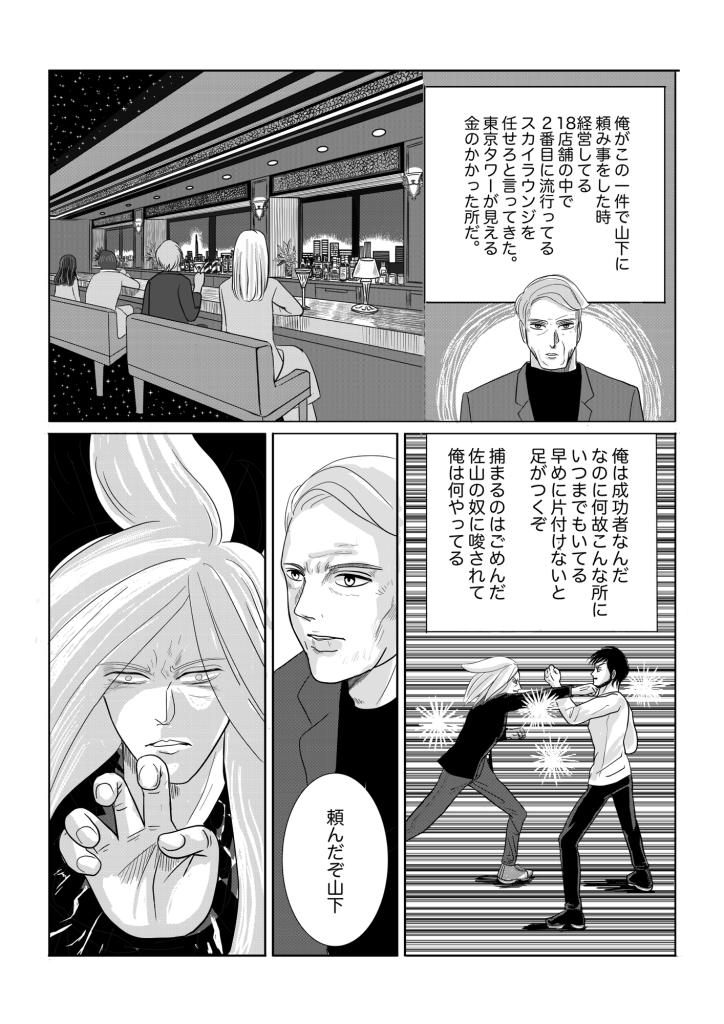

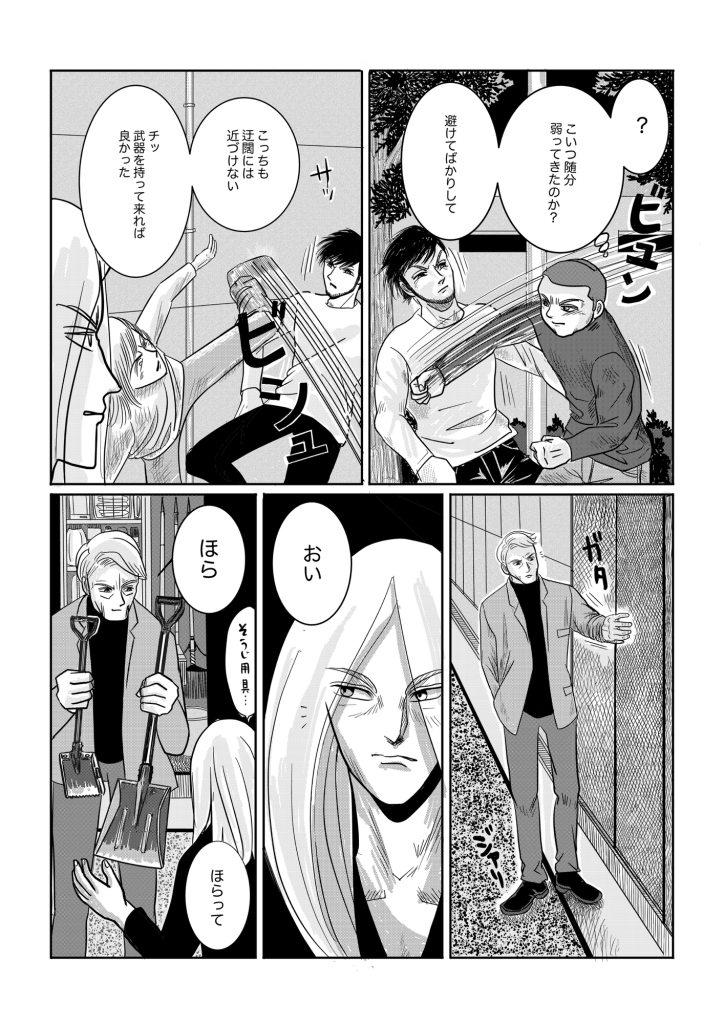

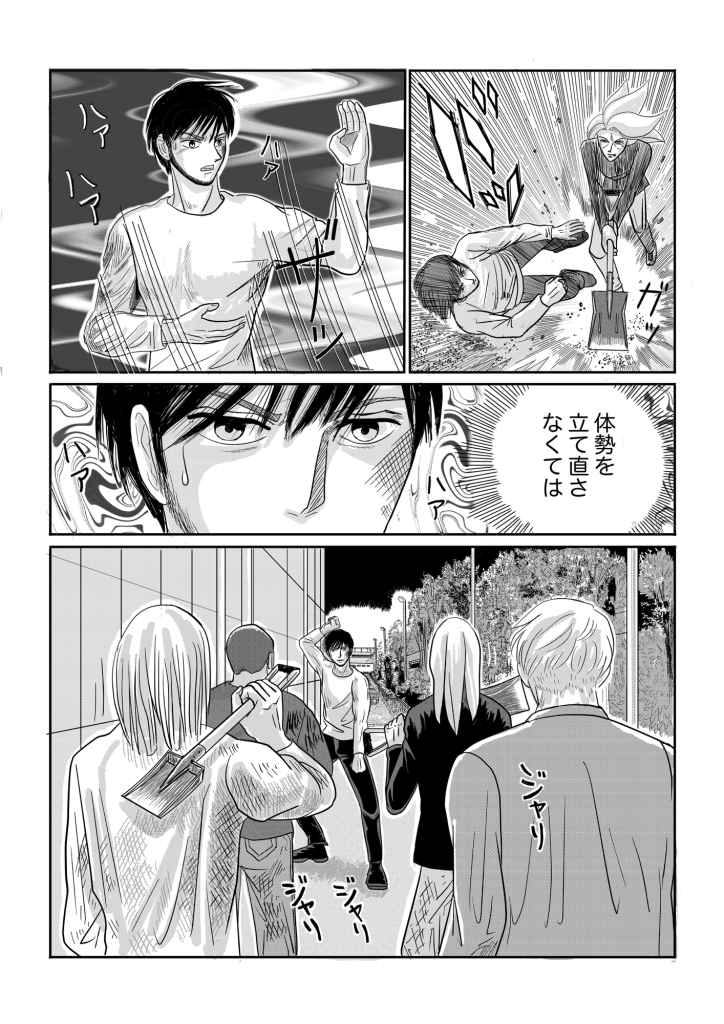

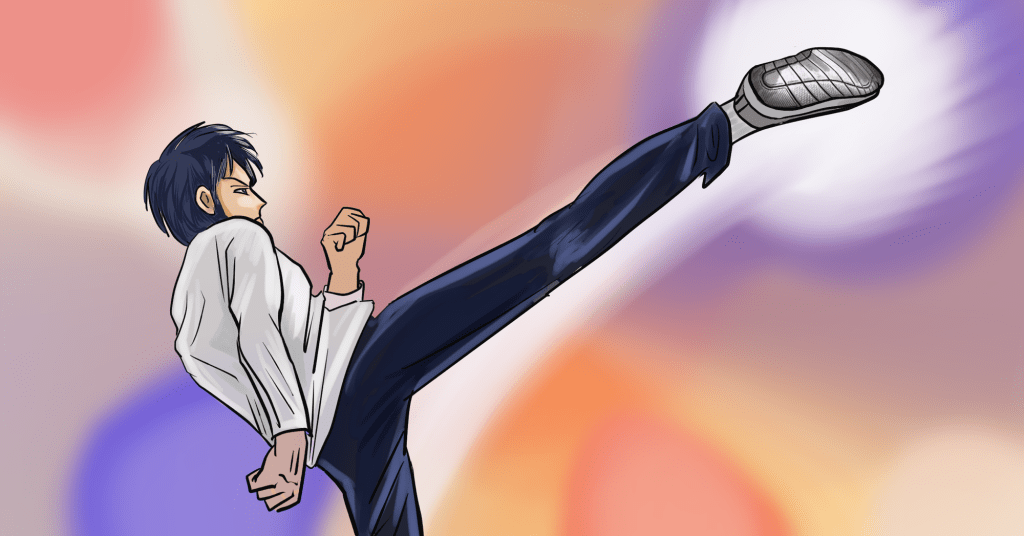

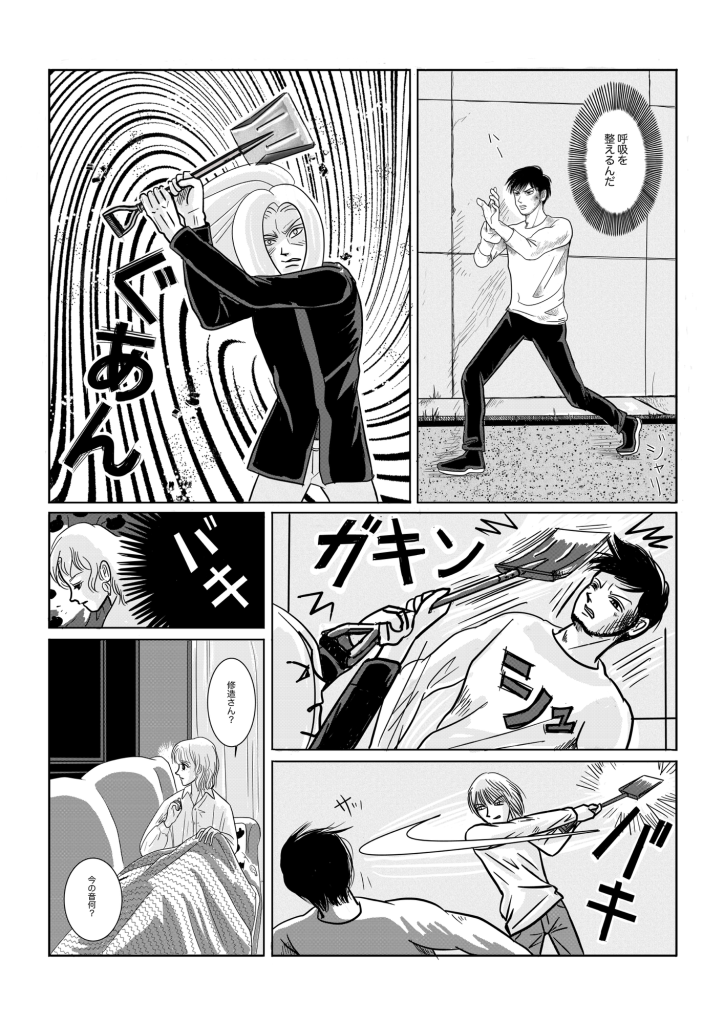

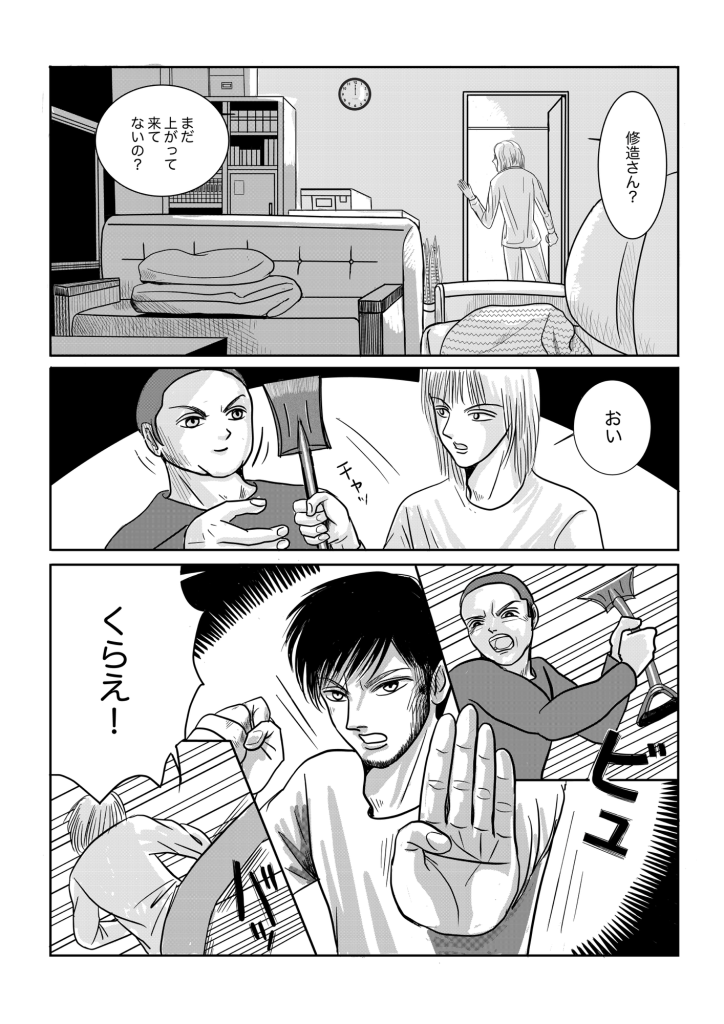

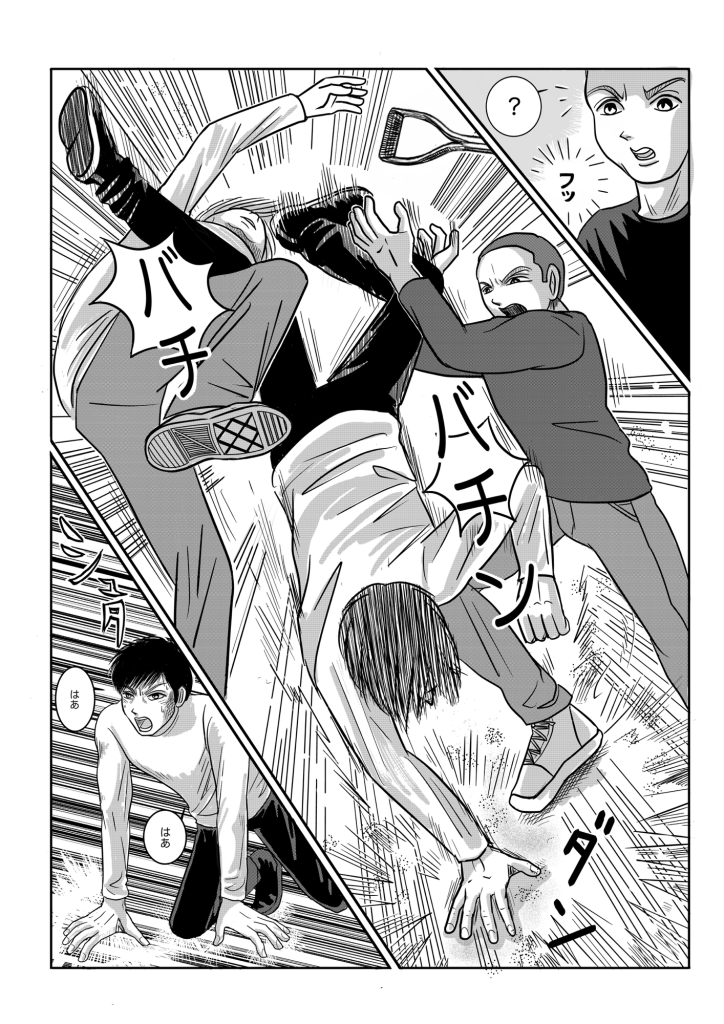

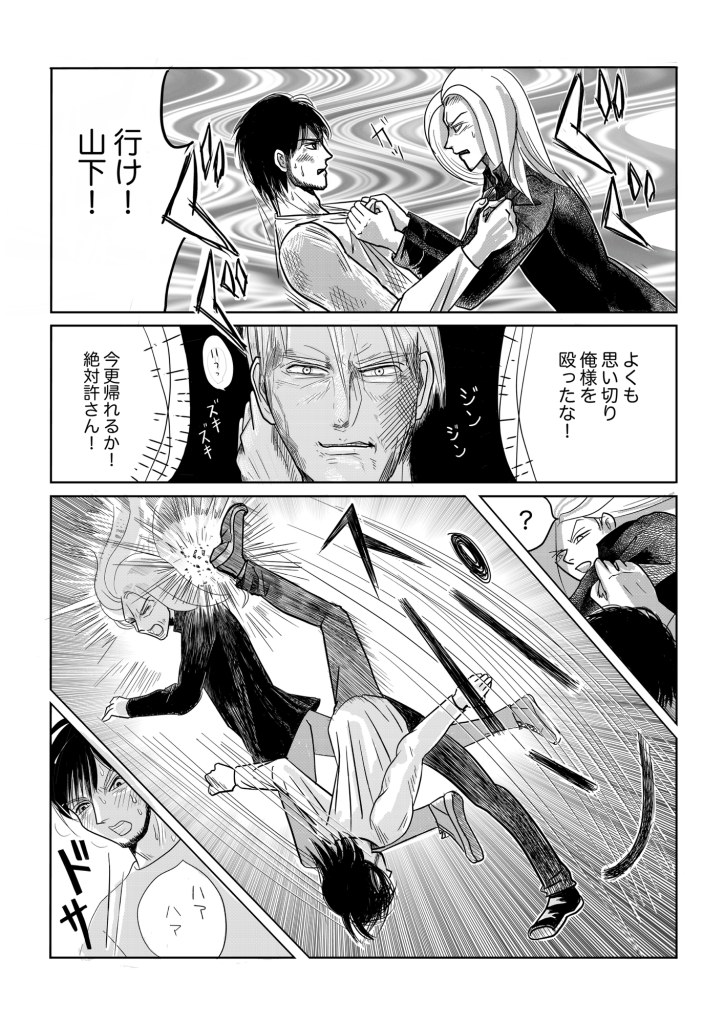

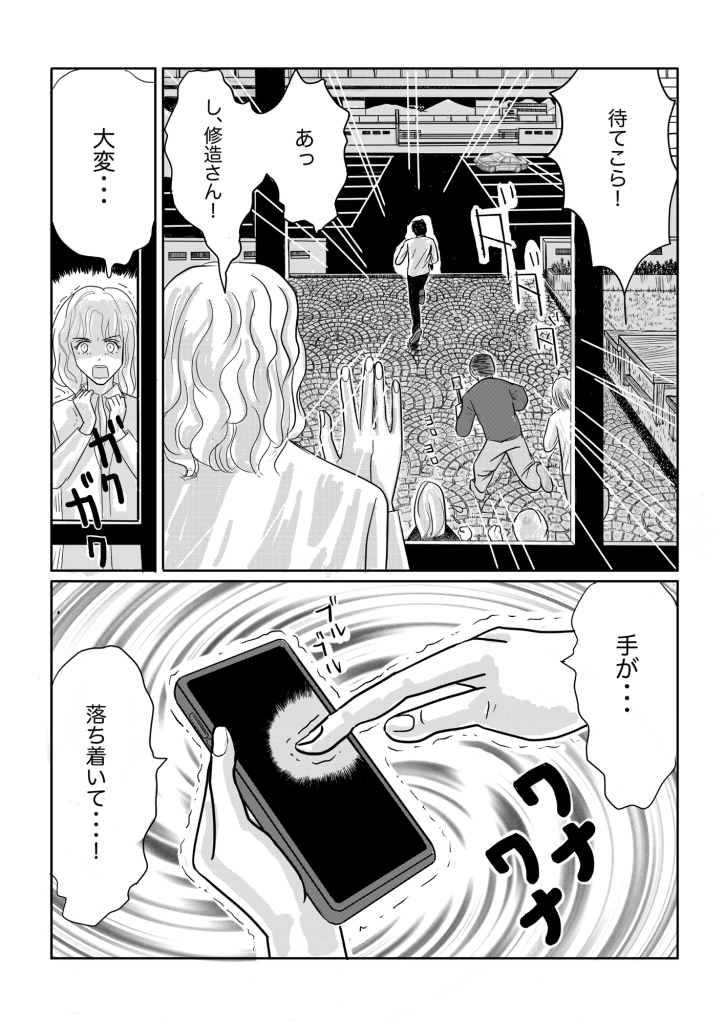

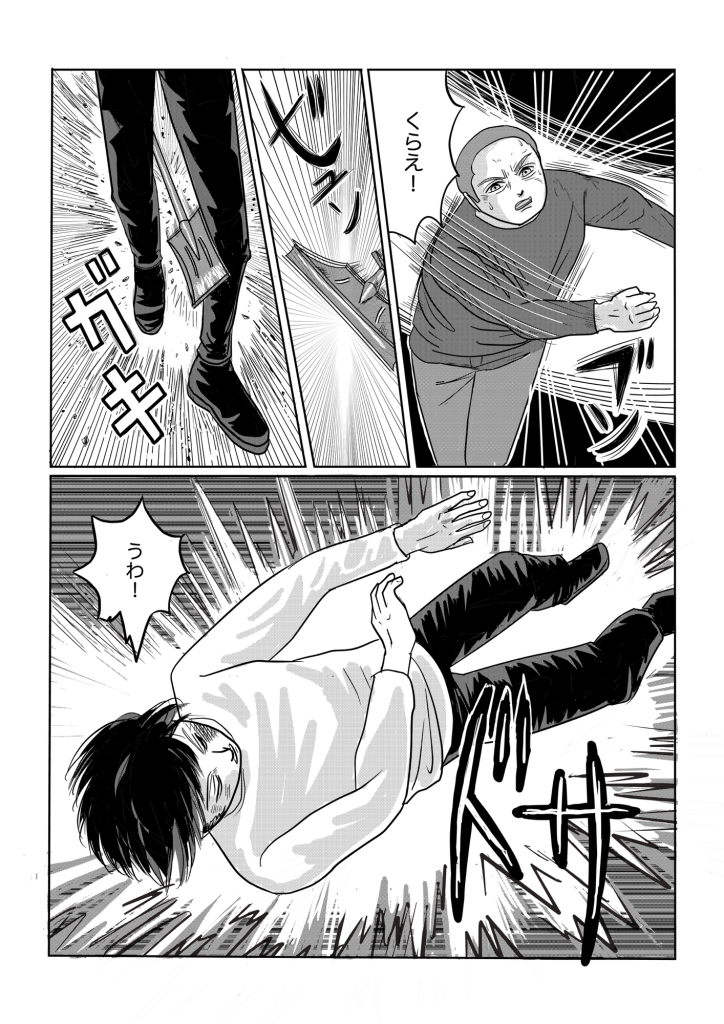

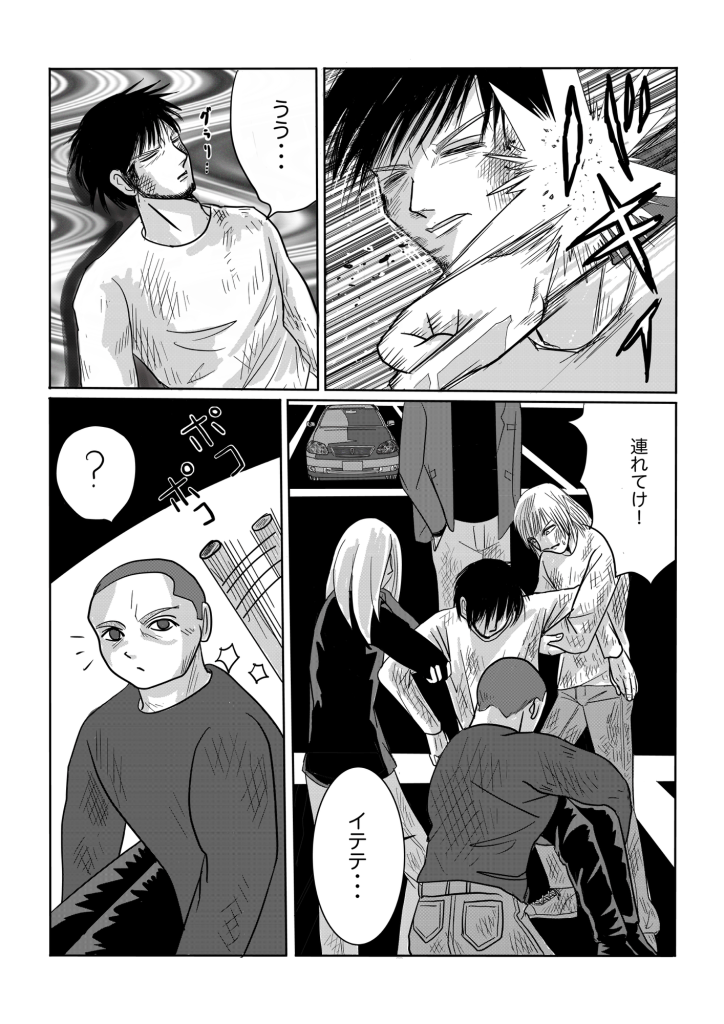

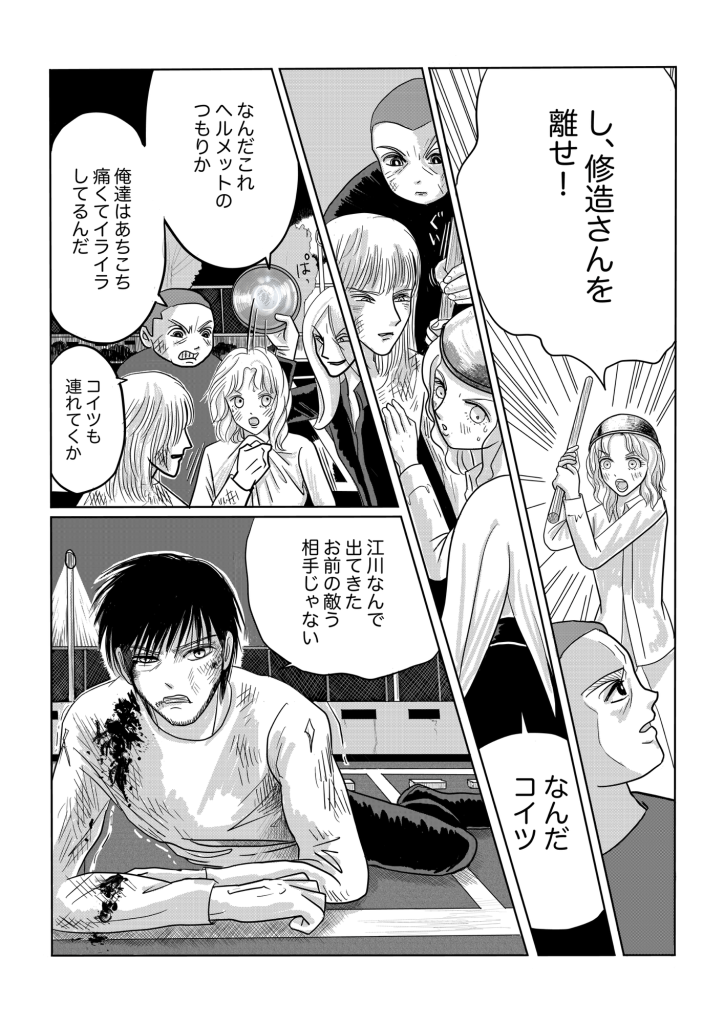

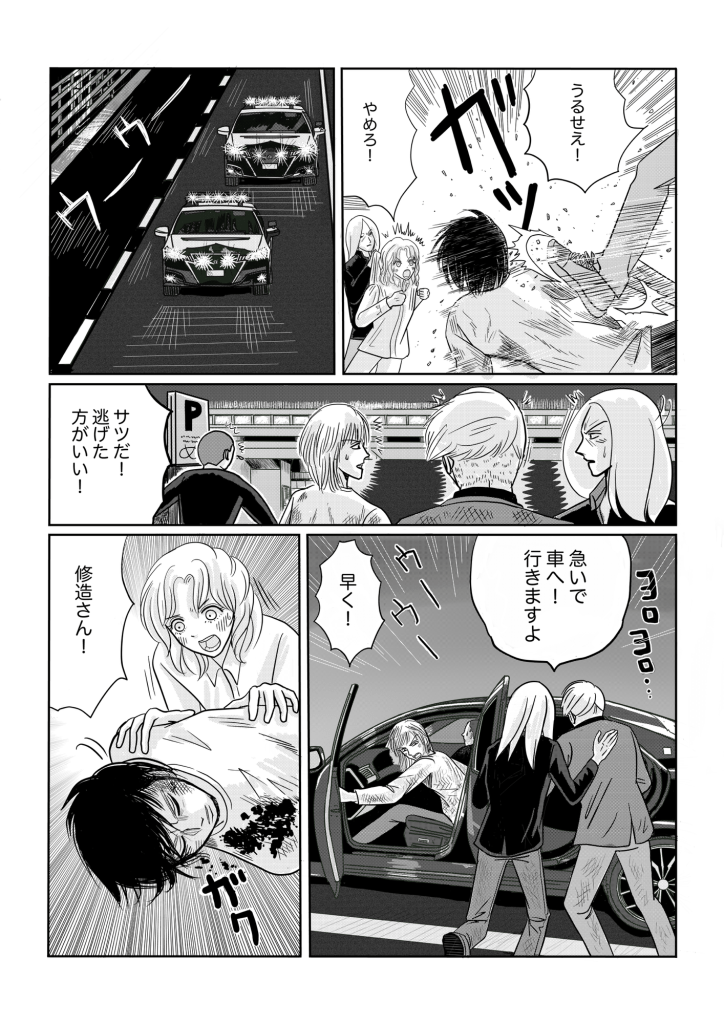

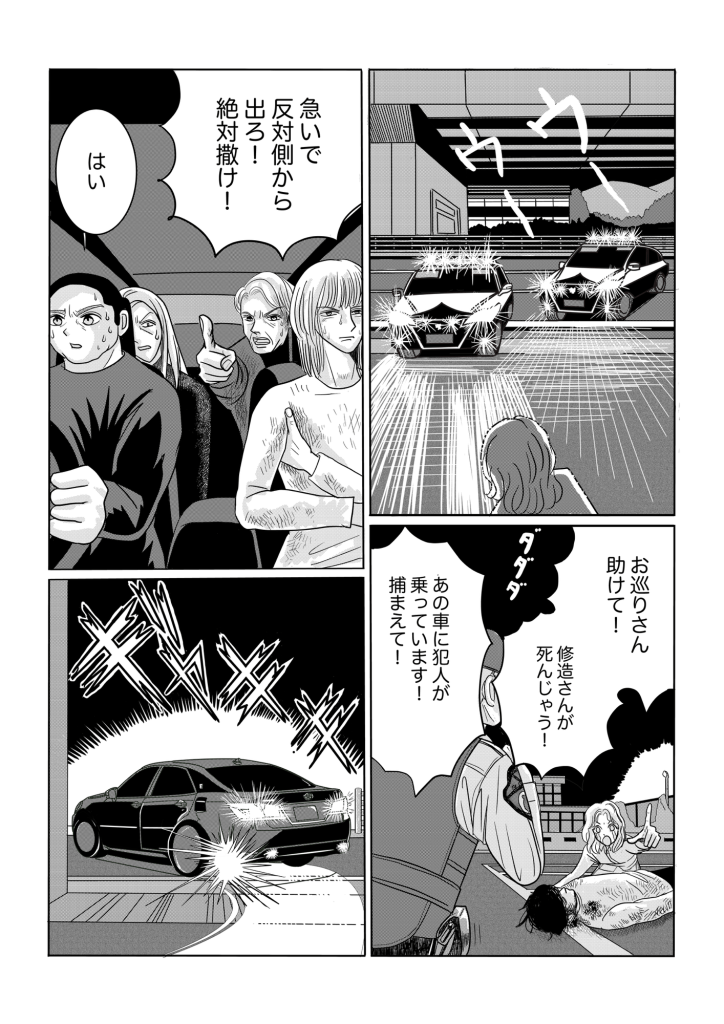

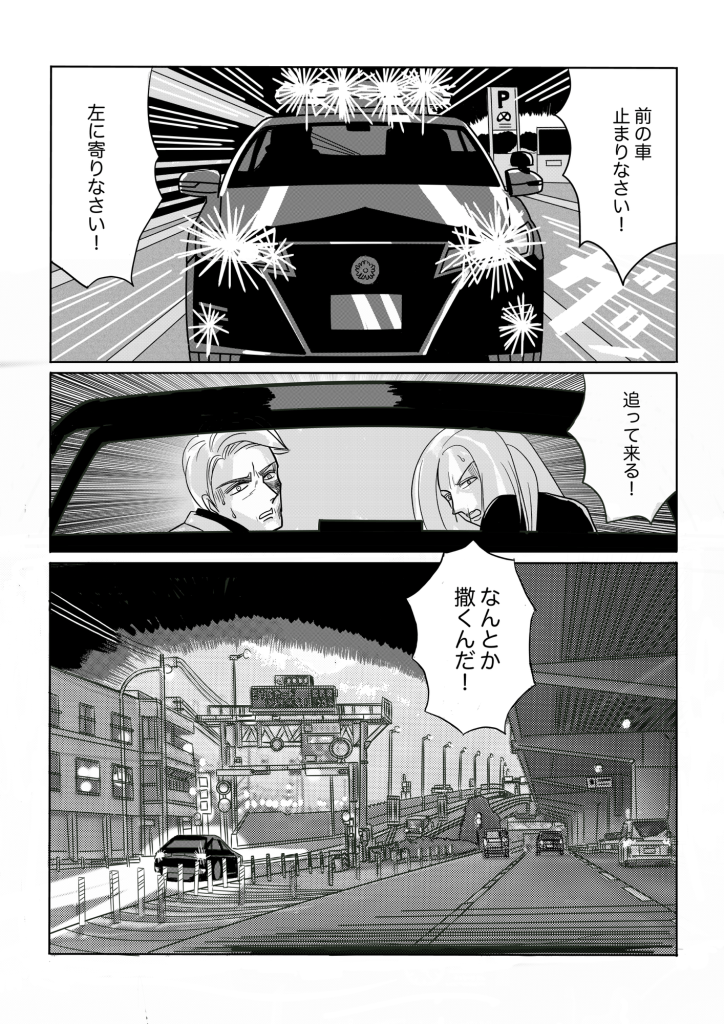

※これ以降はアクションが多めになりますので漫画でお送りします。

赤い髪のストーカー おわり

次のお話に続きます。

コメントを投稿するにはログインしてください。